Классификация

Различают два вида генераторов постоянного тока:

- с независимым возбуждением обмоток;

- с самовозбуждением.

Для самовозбуждения генераторов используют электричество, вырабатываемое самим устройством. По принципу соединения обмоток якоря самовозбуждающиеся альтернаторы с делятся на типы:

- устройства с параллельным возбуждением;

- альтернаторы с последовательным возбуждением;

- устройства смешанного типа (компудные генераторы).

Рассмотрим более подробно особенности каждого типа соединения якорных обмоток.

С параллельным возбуждением

Для обеспечения нормальной работы электроприборов, требуется наличие стабильного напряжения на зажимах генераторов, не зависящее от изменения общей нагрузки. Задача решается путём регулировки параметров возбуждения. В альтернаторах с параллельным возбуждением выводы катушки подключены через регулировочный реостат параллельно якорной обмотке.

Реостаты возбуждения могут замыкать обмотку «на себя». Если этого не сделать, то при разрыве цепи возбуждения, в обмотке резко увеличится ЭДС самоиндукции, которая может пробить изоляцию. В состоянии, соответствующем короткому замыканию, энергия рассеивается в виде тепла, предотвращая разрушение генератора.

Электрические машины с параллельным возбуждением не нуждаются во внешнем источнике питания. Благодаря наличию остаточного магнетизма всегда присутствующего в сердечнике электромагнита происходит самовозбуждение параллельных обмоток. Для увеличения остаточного магнетизма в катушках возбуждения сердечники электромагнитов делают из литой стали.

Процесс самовозбуждения продолжается до момента, пока сила тока не достигнет своей предельной величины, а ЭДС не выйдет на номинальные показатели при оптимальных оборотах вращения якоря.

Достоинство: на генераторы с параллельным возбуждением слабо влияют токи при КЗ.

С независимым возбуждением

В качестве источника питания для обмоток возбуждения часто используют аккумуляторы или другие внешние устройства. В моделях маломощных машин используют постоянные магниты, которые обеспечивают наличие основного магнитного потока.

На валу мощных генераторов расположен генератор-возбудитель, вырабатывающий постоянный ток для возбуждения основных обмоток якоря. Для возбуждения достаточно 1 – 3% номинального тока якоря и не зависит от него. Изменение ЭДС осуществляется регулировочным реостатом.

Преимущество независимого возбуждения состоит в том, что на возбуждающий ток никак не влияет напряжение на зажимах. А это обеспечивает хорошие внешние характеристики альтернатора.

С последовательным возбуждением

Последовательные обмотки вырабатывают ток, равен току генератора. Поскольку на холостом ходе нагрузка равна нулю, то и возбуждение нулевое. Это значит, что характеристику холостого хода невозможно снять, то есть регулировочные характеристики отсутствуют.

В генераторах с последовательным возбуждением практически отсутствует ток, при вращении ротора на холостых оборотах. Для запуска процесса возбуждения необходимо к зажимам генератора подключить внешнюю нагрузку. Такая выраженная зависимость напряжения от нагрузки является недостатком последовательных обмоток. Такие устройства можно использовать только для питания электроприборов с постоянной нагрузкой.

Со смешанным возбуждением

Полезные характеристики сочетают в себе конструкции генераторов со смешанным возбуждением. Их особенности: устройства имеют две катушки – основную, подключённую параллельно обмоткам якоря и вспомогательную, которая подключена последовательно. В цепь параллельной обмотки включён реостат, используемый для регулировки тока возбуждения.

Процесс самовозбуждения альтернатора со смешанным возбуждением аналогичен тому, который имеет генератор с параллельными обмотками (из-за отсутствия начального тока последовательная обмотка в самовозбуждении не участвует). Характеристика холостого хода такая же, как у альтернатора с параллельной обмоткой. Это позволяет регулировать напряжения на зажимах генератора.

Смешанное возбуждение сглаживает пульсацию напряжения при номинальной нагрузке. В этом состоит главное преимущество таких альтернаторов перед прочими типами генераторов. Недостатком является сложность конструкции, что ведёт к удорожанию этих устройств. Не терпят такие генераторы и коротких замыканий.

Схемы генераторов с самовозбуждением

Наиболее широкое распространение имеют так называемые трехточечные схемы генераторов с самовозбуждением

, в которых лампа подключается к контуру тремя точками: анодом, катодом и управляющей сеткой.

| На рис. 167 приведена обобщенная трехточечная схема генератора без вспомогательных элементов; под сопротивлениями Zас, Zск и Zак следует понимать любую комбинацию из реактивных и активных сопротивлений. Они образуют колебательный контур генератора.

Рис. 167. Обобщенная трехточечная схема. |

Для того чтобы система была автоколебательной, необходимо выполнение следующих условий:

- Сопротивления Zас и Zск должны иметь противоположные знаки (если одно из них имеет индуктивный характер сопротивления, то второе должно быть емкостным). Только при выполнении этого условия будет обеспечен сдвиг фаз, близкий к 180°, между переменными напряжениями на аноде и на сетке.

- По абсолютной величине сопротивление |Zас| должно быть больше сопротивления |Zск|. Однако слишком малое значение Zск не обеспечит подачи на сетку генераторной лампы достаточной величины напряжения обратной связи U’с, необходимой для устойчивой работы генератора.

- При выполнении двух первых условий нужно, чтобы Zак имело одинаковый знак с Zск, так как при помощи сопротивления Zак настраивают колебательную систему на частоту генерируемых колебаний.

Коэффициент обратной связи в общем случае можно определить, как отношение напряжения между сеткой и катодом (Umc) к напряжению между анодом и катодом (Umк):

(294)

Активными составляющими можно пренебречь, и тогда

Поскольку нагрузкой является параллельное соединение Zак и Zск + Zас, то эквивалентное сопротивление контура

Если учесть, что активные составляющие этих сопротивлений много меньше реактивных, а Хак = — (Хск + Хас), то нетрудно показать, что

где r = rак + rск + rас — полное активное сопротивление колебательной системы. Следовательно, нагрузкой генератора является эквивалентное сопротивление контура, состоящего из Хак, Хас и Хск; при настройке контура в резонанс

Хак + Хас + Хск = 0

Если Хас представляет емкостное сопротивление, то обобщенная индуктивная трехточечная схема генератора с самовозбуждением

будет иметь вид, показанный на рис. 168, а.

| Подключив ее должным образом к лампе и источникам питания и обеспечив необходимое смещение на управляющей сетке, получим схему автогенератора с автотрансформаторной обратной связью.

Рис. 168. Трехточечные схемы ламповых генераторов: а — индуктивная; б — емкостная; в — двухконгурная. |

Векторная диаграмма иллюстрирует выполнение условия баланса фаз в рассматриваемой схеме. Переменное напряжение на аноде создает в цепи CL1 ток LCL1, который опережает анодное напряжение Uа на 90°, так как Хc > XL1. Этот ток на катушке индуктивности образует напряжение обратной связи Uc, вектор которого опережает вектор тока ICL1 на 90°. Напряжение Uа и Uc оказались сдвинутыми по фазе на 180°, что соответствует нормальной работе схемы. Регулировку коэффициента обратной связи осуществляют перестановкой щупа по виткам индуктивности контура.

На рис. 168, б приведена емкостная трехточечная схема генератора с самовозбуждением

, построенная по тому же принципу, что и предыдущая автотрансформаторная. Для нее коэффициент обратной связи

Практическое применение находят также двухконтурные схемы ламповых генераторов. В этих схемах роль сопротивления Zаc выполняет междуэлектродная емкость Саc. Самовозбуждение схемы имеет место на частоте большей, чем резонансные частоты контуров L1C1 и L2C2, так как для выполнения условия баланса фаз эти контуры должны представлять индуктивную нагрузку (рис. 168, в).

Основное про эффект возбуждения

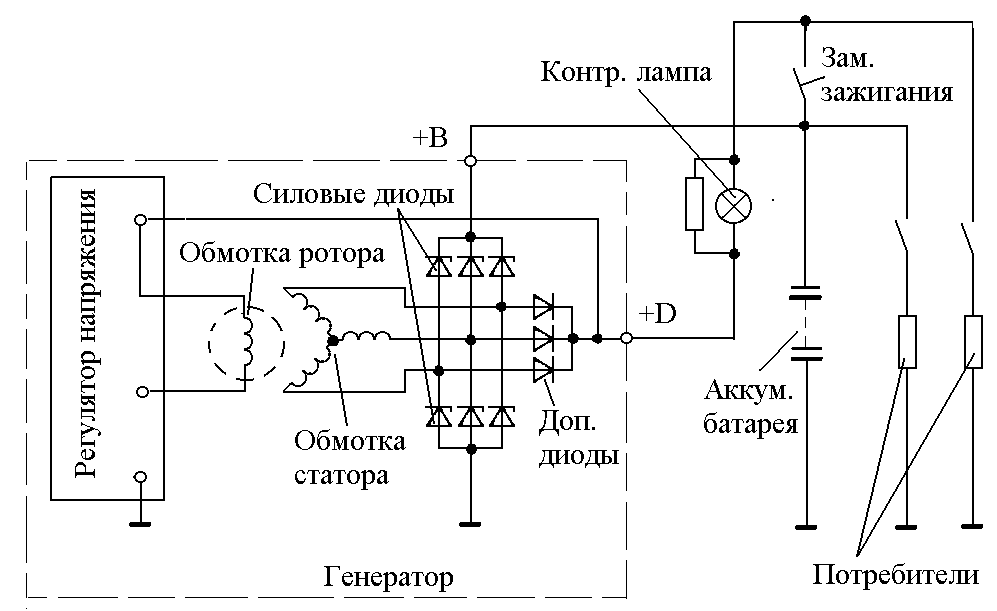

Как известно, вольтаж, формируемый геном на различных оборотах двигателя, регулируется посредством обмоток возбуждения. Ток поддерживается на постоянном вольтаже – 13,8-14,2 V.

Чтобы обеспечивать автомобильную систему (многочисленные потребители) током, предусмотрен регулятор или РН. Он бывает на отечественных автомобилях и некоторых иномарках, как правило, встроен внутрь генератора. В обиходе такой регулятор называется шоколадкой, таблеткой и т.д.

Ген связан с плюсовым зажимом АКБ через вывод «30». Его также называют плюсом, «В» или «ВАТ». Что касается отрицательного вывода, то он обозначается, как «31» или минус. Также в обиходе встречаются другие его обозначения: «D», «В-» и т.д. Клемма таблетки, используемая для подачи питания от автомобильной сети при включенном зажигании – вывод «15» или «S». Наконец, вывод, рассчитанный для подавания тока на поверочную лампу зарядки, обозначается, как «61» или «D+».

Регулятор напряжения или шоколадка

Если прекращается подзарядка АКБ, то это в большинстве случаев свидетельствует о порче шоколадки. Однако здесь не стоит отчаиваться, ведь достаточно будет подать напряжение на обмотки, т.е, возбудить генератор, чтобы доехать до магазина или ближайшего СТО.

Итак, чтобы доехать до нужного места, не подвергая АКБ глубокому разряду, надо снять шоколадку и возбудить ген.

Более сложные схемы генераторов

Несмотря на то, что ток протекает только в одном направлении, и поэтому называется громко постоянным, постоянно изменяется его величина, из-за чего подобные схемы практически неприменимы на практике. Давайте теперь рассмотрим строение более сложных генераторов, которые позволяют получить ток с меньшей пульсацией.

Двухвитковый генератор

- Давайте представим себе такую конструкцию генератора, в которой перпендикулярно друг другу расположены две рамки, соединенные в свою очередь с коллектором, который теперь сделан не из полу, а четвертьколец.

- При вращении рамок или витков, в них также как и в предыдущем случае возникает ЭДС. Однако максимальное и минимальное значение «Е» теперь достигается не через пол оборота всей рамки, а через четверть, то есть поворот одного витка на 90 градусов.

- На представленном выше рисунке хорошо видно, что через сторону витка 1, ровно, как и через сторону 3 (считаем в примере по часовой стрелке) протекает максимальный ток, тогда как на частях 2 и 4 ЭДС будет равна нулю, так как эти проводники скользят вдоль силовых линий.

- Соответственно конструкция всего генератора делается таким образом, чтобы именно в этот момент щетки касались контактных пластин коллектора 1 и 3.

- Представим вращение генератора. При этом значение ЭДС на витке 1 начинает убывать, тогда как на 2, наоборот, возрастать. Когда будет совершена 1\8 полного оборота, Е1 будет минимальна, но она не будет соответствовать нулю, так как проводник до сих пор при движении пересекает силовые линии.

- Именно в этот момент и происходит перемена щеток на противоположные, и ЭДС начинает снова расти, так и не упав до нуля. Теперь ток начинает течь по витку, постепенно возрастая до своего максимума. Спустя четверть оборота снова происходит смена щеток, и так далее. Подробнее понять изменившиеся величины ЭДС можно из следующего графика.

Пульсации ЭДС на четырехвитковом генераторе

Получается, что щетки постоянно соединены с «активными проводниками», в которых ЭДС постоянно колеблется от Еmin до Еmax.

Во внешней цепи при этом ничего не меняется, из-за разбитого на четыре части коллектора. Ток продолжает течь все в том же направлении от щетки 2 к щетке 1. Он, как и прежде, будет пульсировать, и пульсации станут происходить в два раза чаще, однако разница максимальных и минимальных величин ЭДС будет значительно меньше, чем в предыдущем случае.

Идя дальше по этому принципу, и увеличивая количество вращающихся витков и коллекторных пластин можно добиться минимальной пульсации постоянного тока, то есть он действительно станет практически постоянным.

Продолжаем усложнять схему

Рассматривая предложенные схемы генераторов, не сложно догадаться, что хоть увеличенное количество витков и уменьшает пульсации, сам генератор становится все менее эффективным. Так как фактически щетки одномоментно контактируют только с одной рамкой, когда другие остаются неиспользуемыми. ЭДС одного витка невелика, поэтому и мощность генератора будет невысокой.

Чтобы использовать весь потенциал генератора, витки соединяют друг с другом последовательно по определенной схеме, а количество коллекторных пластин уменьшают до числа витков обмотки.

К каждой коллекторной пластине будет подходить начало одного витка и конец другого. При этом витки представляют собой источники тока, соединенные последовательно, и все вместе это называется обмотка якоря или ротора генератора. При таком соединении сумма ЭДС будет равна индуктируемым значениям в витках, включенных между щетками.

При этом количество витков делается достаточно большим, чтобы можно было получить требуемую мощность генератора. Именно по этой причине, особо мощные генераторы, например, от тепловозов, имеют очень большое количество пластин.

Преобразование энергии

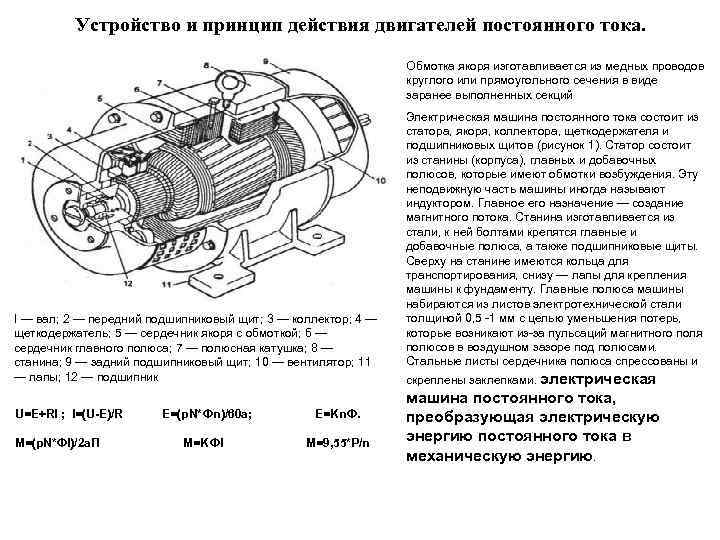

На рисунке 5 показаны направления действия механических и электрических величин в якоре генератора и двигателя постоянного тока.

Рисунок 5. Направление э. д. с., тока и моментов в генераторе (а) и двигателе (б) постоянного тока

Согласно первому закону Ньютона в применении к вращающемуся телу, действующие на это тело движущие и тормозные вращающие моменты уравновешивают друг друга. Поэтому в генераторе при установившемся режиме работы электромагнитный момент

| Mэм = Mв — Mтр — Mс, | (7а) |

где Mв – момент на валу генератора, развиваемый первичным двигателем, Mтр – момент сил трения в подшипниках, о воздух и на коллекторе электрической машины, Mс – тормозной момент, вызываемый потерями на гистерезис и вихревые токи в сердечнике якоря. Эти потери мощности появляются в результате вращения сердечника якоря в неподвижном магнитном поле полюсов. Возникающие при этом электромагнитные силы оказывают на якорь тормозящее действие и в этом отношении проявляют себя подобно силам трения.

В двигателе при установившемся режиме работы

| Mэм = Mв + Mтр + Mс, | (7б) |

где Mв – тормозной момент на валу двигателя, развиваемый рабочей машиной (станок, насос и т. п.).

В генераторе Mэм является тормозным, а в двигателе – вращающим моментом, причем в обоих случаях Mв и Mэм противоположны по направлению.

Развиваемая электромагнитным моментом Mэм мощность Pэм называется электромагнитной мощностью и равна

| Pэм = Pэм × Ω, | (8) |

где

| Ω = 2 × π × n, | (9) |

представляет собой угловую скорость вращения.

Подставим в выражение (8) значение Mэм и Ω из равенств (5) и (9) и учтем, что линейная скорость на окружности якоря

Тогда получим

| Pэм = 2 × B × l × Dа × Iа × π × n = 2 × B × l × v × Iа |

или на основании выражения (1)

| Pэм = Eа × Iа. | (10) |

В обмотке якоря под действием э. д. с. Eа и тока Iа развивается внутренняя электрическая мощность якоря

| Pа= Eа × Iа. | (11) |

Согласно равенствам (10) и (11), Pэм = Pа, т. е. внутренняя электрическая мощность якоря равна электромагнитной мощности, развиваемой электромагнитным моментом, что отражает процесс преобразования механической энергии в электрическую в генераторе и обратный процесс в двигателе.

Умножим соотношения (3) и (6) на Iа. Тогда для генератора будем иметь

| Uа × Iа = Eа × Iа – Iа2 × rа | (12) |

и для двигателя

| Uа × Iа = Eа × Iа + Iа2 × rа. | (13) |

Левые части этих выражений представляют собой электрические мощности на зажимах якоря, первые члены правых частей – электромагнитную мощность якоря и последние члены – электрические потери мощности в якоре.

Приведенные соотношения действительны и при более сложной обмотке якоря, так как э. д. с. и моменты отдельных проводников складываются. Эти соотношения являются выражением закона сохранения энергии и отражают процесс преобразования энергии в машине постоянного тока.

Согласно им механическая мощность, развиваемая на валу генератора первичным двигателем, за вычетом механических и магнитных потерь, превращается в электрическую мощность в обмотке якоря, а электрическая мощность за вычетом потерь в этой обмотке выдается во внешнюю цепь. В двигателе электрическая мощность, подводимая к якорю из внешней цепи, частично расходуется на потери в обмотке якоря, а остальная часть этой мощности превращается в мощность электромагнитного поля и последняя – в механическую мощность, которая за вычетом потерь на трение и потерь в стали якоря передается рабочей машине.

Установленные выше применимо к машине постоянного тока общие закономерности превращения энергии в равной степени относятся также к машинам переменного тока.

Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения

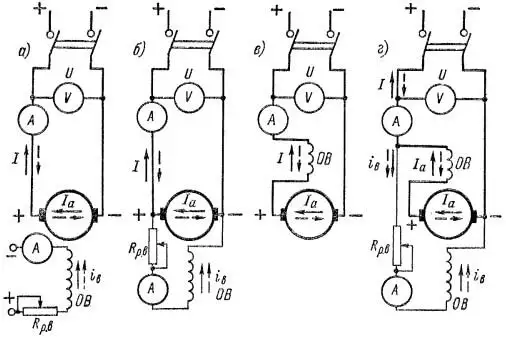

Различаются генераторы независимого возбуждения и генераторы с самовозбуждением.

Генераторы независимого возбуждения делятся на генераторы с электромагнитным возбуждением (рисунок 1, а), в которых обмотка возбуждения ОВ питается постоянным током от постороннего источника (аккумуляторная батарея, вспомогательный генератор или возбудитель постоянного тока, выпрямитель переменного тока), и на магнитоэлектрические генераторы с полюсами в виде постоянных магнитов. Генераторы последнего типа изготавливаются только на малые мощности. В данной главе рассматриваются генераторы с электромагнитным возбуждением.

В генераторах с самовозбуждением обмотки возбуждения питаются электрической энергией, вырабатываемой в самом генераторе.

Во всех генераторах с электромагнитным возбуждением на возбуждение расходуется 0,3 – 5% номинальной мощности машины. Первая цифра относится к самым мощным машинам, а вторая – к машинам мощностью около 1 кВт.

Генераторы с самовозбуждением в зависимости от способа включения обмоток возбуждения делятся на 1) генераторы параллельного возбуждения, или шунтовые (рисунок 1, б), 2) генераторы последовательного возбуждения, или сериесные (рисунок 1, в), и 3) генераторы смешанного возбуждения, или компаундные (рисунок 1, г).

Генераторы смешанного возбуждения имеют две обмотки возбуждения, расположенные на общих главных полюсах: параллельную и последовательную. Если эти обмотки создают намагничивающую силу одинакового направления, то их включение называется согласным; в противном случае соединение обмоток называется встречным. Обычно применяется согласное включение обмоток возбуждения, причем основная часть намагничивающей силы возбуждения (65 – 80%) создается параллельной обмоткой возбуждения.

Рисунок 1. Схемы генераторов и двигателей независимого (а), параллельного (б), последовательного (в), смешанного (г) возбуждения (сплошные стрелки – направления токов в режиме генератора, штриховые – в режиме двигателя)

На рисунке 1, г конец параллельной обмотки возбуждения (от реостата возбуждения) подключен за последовательной обмоткой возбуждения («длинный шунт»), однако этот конец может быть присоединен и непосредственно к якорю («короткий шунт»). Существенной разницы в этих вариантах соединения нет, так как падение напряжения в последовательной обмотке составляет только 0,2 – 1,0% от Uн и ток iв мал. Обычно применяется соединение, изображенное на рисунке 1, г.

В генераторе параллельного возбуждения ток возбуждения составляет 1 – 5% от номинального тока якоря Iан или тока нагрузки Iн = Iан – iв. В генераторах последовательного возбуждения эти токи равны друг другу: iв = Iа = I и падение напряжения на обмотке возбуждения при номинальной нагрузке составляет 1 – 5% от Uн. Обмотки возбуждения у генераторов параллельного возбуждения имеют большое число витков малого сечения, а у генераторов последовательного возбуждения – относительно малое число витков большого сечения.

В цепях обмоток параллельного возбуждения, а часто также в цепи обмотки независимого возбуждения для регулирования тока возбуждения включают реостаты Rр.в (рисунок 1, а, б, и г).

Крупные машины постоянного тока работают с независимым возбуждением. Машины малой и средней мощности большей частью имеют параллельное или смешанное возбуждение. Генераторы с последовательным возбуждением менее распространены.

| Рисунок 2. Энергетическая диаграмма генератора независимого возбуждения |

Неисправности автогенераторов и способы их устранения

При работе генераторов могут возникать неисправности механического и электрического характера. Зачастую одна вовремя не исправленная поломка становится причиной других.

Признаки повреждения генератора:

- мигание или постоянная работа лампы зарядки при работающем моторе;

- недостаточная зарядка или перезаряд аккумулятора;

- тусклый свет внешней световой сигнализации;

- пульсации свечения ламп;

- значительное увеличение яркости свечения ламп при повышении оборотов;

- посторонние звуки, источником которых является генератор или привод.

Механические поломки

Распространенные неисправности механического характера:

- появление трещин на приводном шкиве;

- обрыв ремня привода;

- износ подшипников якоря, который приводит к заклиниванию генератора.

Трещины и сколы на шкиве обнаруживаются при визуальном осмотре узла. Острые кромки начинают разрушать приводной ремень, который может сойти со шкива по поврежденным кромкам. Поломанный или лопнувший шкив требуется заменить новым, ремонт узла невозможен. Новый шкив должен иметь такие же геометрические параметры, как и изношенный.

Поврежденные подшипники якоря начинают издавать при работе характерный свист. Затягивать с ремонтом не следует, поскольку нарушается режим работы генератора из-за изменения зазора между якорем и статором. В итоге якорь может заклинить, что приведет к обрыву ремня и повреждениям щеток и обмотки.

Электрические поломки

Поломки электрической части генераторов:

- истирание токосъемных щеток;

- протирание коллекторной части ротора генератора;

- выход из строя регулятора напряжения;

- межвитковые замыкания обмотки статора;

- выгорание выпрямительного диодного моста;

- разрушение соединительной проводки;

- обгорание или окисление мест подключения проводки.

Для проверки работоспособности генератора применяется мультиметр или вольтметр, предназначенный для измерения постоянного напряжения 0-20 В. Перед началом замеров рекомендуется прогреть агрегат, дав ему поработать 10-15 минут при холостых оборотах двигателя и работающем потребителе (например, ближнем свете фар). Замер напряжения между положительной клеммой генератора и массой автомобиля должен показать значение в пределах 13,5-14,5 В. Более точная информация имеется в инструкции по ремонту и обслуживанию машины. При отклонении напряжения от норматива требуется замена реле-регулятора.

Проверка напряжения на клеммах батареи позволяет обнаружить повреждения соединительной проводки. Для полноценного замера требуется увеличить обороты двигателя до высоких и подключить мощные потребители энергии (например, дальний свет фар, обогревы стекол и сидений). В этом случае напряжение должно быть близким к значению на реле-регуляторе. В противном случае требуется провести проверку проводов и точек подключения.

Исправность диодного моста проверяется путем установки мультиметра на положительный вывод генератора и массу в режиме замера переменного тока. Значение напряжения должно находиться в пределах до 0,5 В. Более высокое напряжение является признаком неисправности диодного моста.

Процесс замены генератора на Форд Фокус 2 показан в видео, предоставленном каналом «Азбука Форд».

Замер пробоев обмоток генератора производится при отключенном аккумуляторе и отсоединенной от положительной клеммы устройства проводке. Тестер, переключенный в режим амперметра, подключается между клеммой и проводкой. Допустимым считается значение до 0,5 мА. При повышенном токе возможен пробой деталей диодного моста либо обмоток.

Для проверки обмоток возбуждения необходимо снять генератор с автомобиля. Работы ведутся при удаленном регуляторе напряжения и щеточном узле. Перед началом проверки контактные кольца очищаются от грязи. Тестирование выполняется мультиметром, переведенным в режим омметра. Подключение ведется к контактным кольцам. Нормальное значение сопротивления находится в интервале 5-10 Ом. Для замера пробоя на массу омметр цепляется к кольцам и корпусу. В исправном состоянии значение сопротивления будет бесконечным, при иных значениях — имеется пробой.

Категорически запрещается проверять работу генераторов методом короткого замыкания. Подобные действия приводят к выходу из строя не только агрегата, но и электронных блоков. Диагностику устройства рекомендуется проводить на стендах, имеющихся в специализированных центрах. Самостоятельные действия могут стать причиной дорогостоящего ремонта.

Классификация

Генераторы короткозамкнутого типа получили наибольшее распространение, ввиду простоты их конструкции. Однако существуют и другие типы асинхронных машин: альтернаторы с фазным ротором и устройства, с применением постоянных магнитов, образующих цепь возбуждения.

На рисунке 5 для сравнения показаны два типа генераторов: слева на базе асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, а справа – асинхронная машина на базе АД с фазным ротором. Даже при беглом взгляде на схематические изображения видно усложнённую конструкцию фазного ротора

Привлекает внимание наличие контактных колец (4) и механизма щёткодержателей (5). Цифрой 3 обозначены пазы для проволочной обмотки, на которую необходимо подать ток для её возбуждения. Рис

5. Типы асинхронных генераторов

Рис. 5. Типы асинхронных генераторов

Рис. 5. Типы асинхронных генераторов

Наличие обмоток возбуждения в роторе асинхронного генератора повышает качество генерируемого электрического тока, однако при этом теряются такие достоинства как простота и надёжность. Поэтому такие устройства используются в качестве источника автономного питания только в тех сферах, где без них трудно обойтись. Постоянные магниты в роторах применяют в основном для производства маломощных генераторов.

Область применения

Применяют синхронные агрегаты как источники электроэнергии переменного тока: используют на мощных тепло-, гидро- и атомных станциях, на передвижных электрических станциях, транспортных системах (машинах, самолетах, тепловозах). Синхронный агрегат способен работать автономно – генератором, который питает подключаемую к ней какую-либо нагрузку, либо параллельно с сетью — в нее подключены иные генераторы.

Синхронный агрегат может включать устройства в тех местах, где нет центрального питания электрических сетей. Данные приборы можно применять в фермерских хозяйствах, которые расположены далеко от населенных пунктов.

![§ 128. типы генераторов постоянного тока [1970 кузнецов м.и. - основы электротехники]](https://agt-generator.ru/wp-content/uploads/c/6/6/c66fde24156bb39a55cc001ff55f5b12.jpeg)