Необходимый минимум сведений

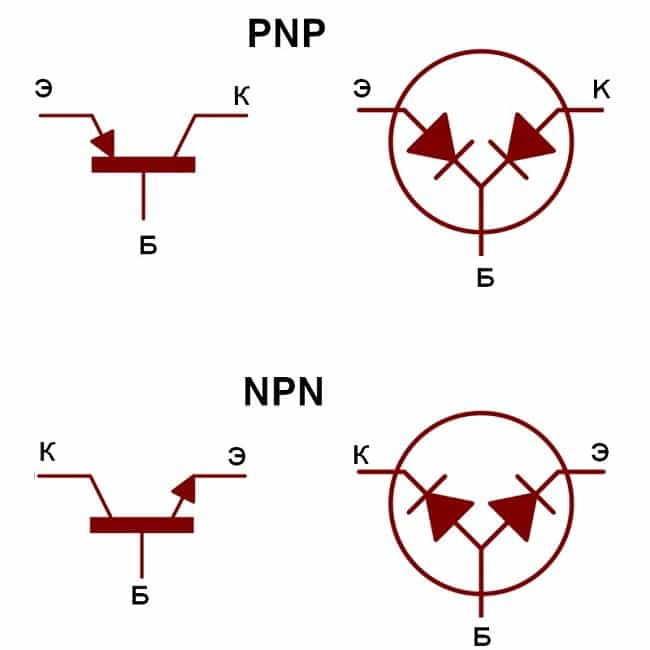

Чтобы понять исправен биполярный транзистор или нет, нам необходимо знать хотя бы в самых общих чертах, как он устроен и работает. Это активный электронный компонент, который является полупроводниковым прибором. Есть два основных вида — NPN и PNP. Каждый из них имеет три электрода: база, эмиттер и коллектор.

Виды транзисторов и принцип работы

Ещё важно знать, это то, что в обратном направлении ток течь не может. И неважно, есть потенциал на базе или нет

Он всегда течёт в направлении, на схеме указанном стрелкой. Собственно, это вся информация, которая нам нужна, чтобы знать как работает транзистор.

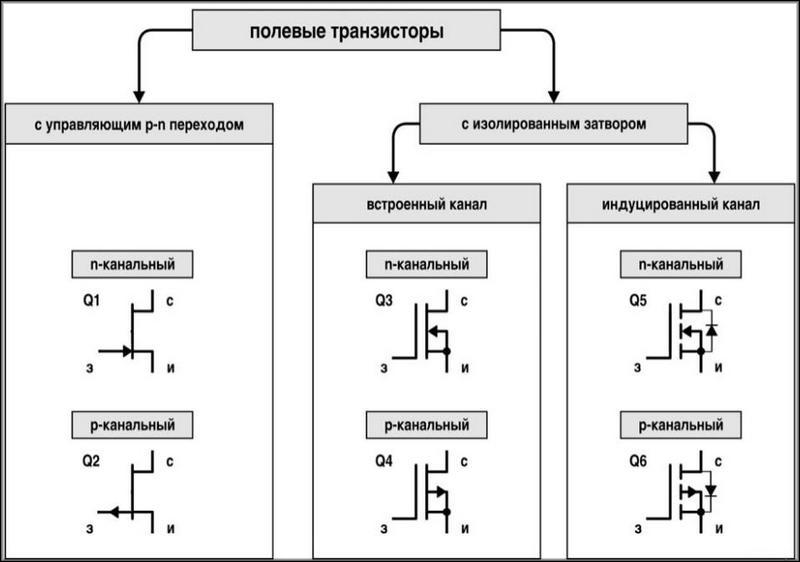

Почему транзистор – полевой?

Слово «транзистор» образовано от двух английских слов translate и resistor, то есть, иными словами, это преобразователь сопротивления.

Слово «транзистор» образовано от двух английских слов translate и resistor, то есть, иными словами, это преобразователь сопротивления.

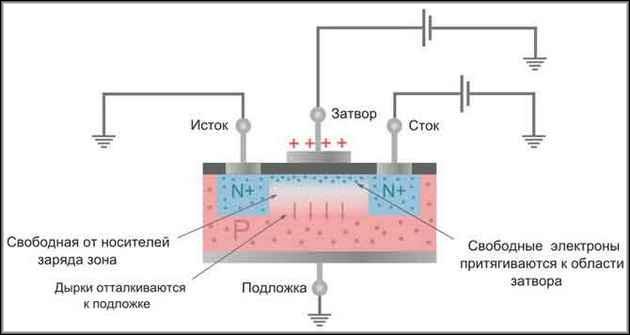

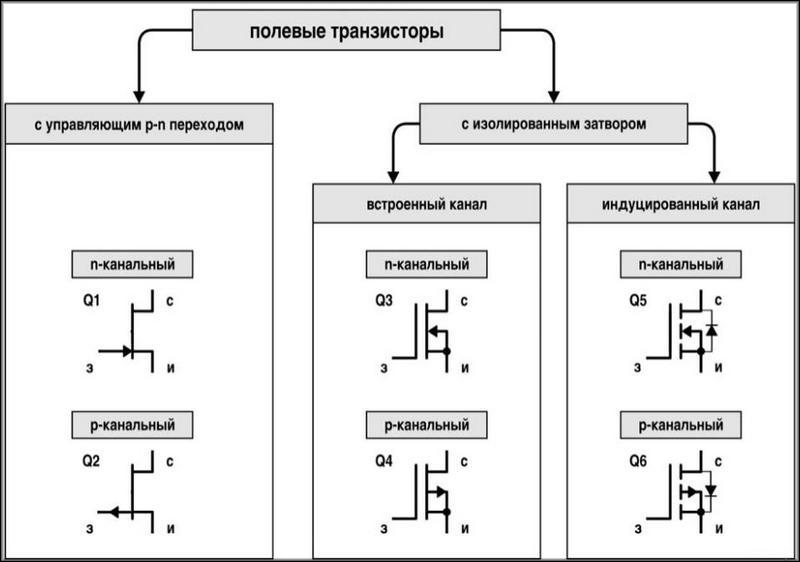

Среди всего многообразия транзисторов есть и полевые, т.е. такие, которые управляются электрическим полем.

Электрическое поле создается напряжением. Таким образом, полевой транзистор – это полупроводниковый прибор, управляемый напряжением.

В англоязычной литературе используется термин MOSFET (MOS Field Effect Transistor). Есть другие типы полупроводниковых транзисторов, в частности, биполярные, которые управляются током. При этом на управление затрачивается и некоторая мощность, так как к входным электродам необходимо прикладывать некоторое напряжение.

Канал полевого транзистора может быть открыт только напряжением, без протекания тока через входные электроды (за исключением очень небольшого тока утечки). Т.е. мощность на управление не затрачивается. На практике, однако, полевые транзисторы используются большей частью не в статическом режиме, а переключаются с некоторой частотой.

Конструкция полевого транзистора обуславливает наличие в нем внутренней переходной емкости, через которую при переключении протекает некоторый ток, зависящий от частоты (чем больше частота, тем больше ток). Так что, строго говоря, некоторая мощность на управление все-таки затрачивается.

Принцип работы биполярного транзистора

А сейчас мы попробуем разобраться как работает транзистор. Я не буду вдаваться в подробности внутреннего устройства транзисторов так как эта информация только запутывает. Лучше взгляните на этот рисунок.

Это изображение лучше всего объясняет принцип работы транзистора. На этом изображении человек посредством реостата управляет током коллектора. Он смотрит на ток базы, если ток базы растет то человек так же увеличивает ток коллектора с учетом коэффициента усиления транзистора h21Э. Если ток базы падает, то ток коллектора также будет снижаться — человек подкорректирует его посредством реостата.

Эта аналогия не имеет ничего общего с реальной работой транзистора, но она облегчает понимание принципов его работы.

Для транзисторов можно отметить правила, которые призваны помочь облегчить понимание. (Эти правила взяты из книги П. Хоровица У.Хилла «Искусство схемотехники»).

- Коллектор имеет более положительный потенциал , чем эмиттер

- Как я уже говорил цепи база — коллектор и база -эмиттер работают как диоды

- Каждый транзистор характеризуется предельными значениями, такими как ток коллектора, ток базы и напряжение коллектор-эмиттер.

- В том случае если правила 1-3 соблюдены то ток коллектора Iк прямо пропорционален току базы Iб. Такое соотношение можно записать в виде формулы.

Из этой формулы можно выразить основное свойство транзистора — небольшой ток базы управляет большим током коллектора.

-коэффициент усиления по току.

Его также обозначают как

Исходы из выше сказанного транзистор может работать в четырех режимах:

- Режим отсечки транзистора — в этом режиме переход база-эмиттер закрыт, такое может произойти когда напряжение база-эмиттер недостаточное. В результате ток базы отсутствует и следовательно ток коллектора тоже будет отсутствовать.

- Активный режим транзистора — это нормальный режим работы транзистора. В этом режиме напряжение база-эмиттер достаточное для того, чтобы переход база-эмиттер открылся. Ток базы достаточен и ток коллектора тоже имеется. Ток коллектора равняется току базы умноженному на коэффициент усиления.

- Режим насыщения транзистора — в этот режим транзистор переходит тогда, когда ток базы становится настолько большим, что мощности источника питания просто не хватает для дальнейшего увеличения тока коллектора. В этом режиме ток коллектора не может увеличиваться вслед за увеличением тока базы.

- Инверсный режим транзистора — этот режим используется крайне редко. В этом режиме коллектор и эмиттер транзистора меняют местами. В результате таких манипуляций коэффициент усиления транзистора очень сильно страдает. Транзистор изначально проектировался не для того, чтобы он работал в таком особенном режиме.

Для понимания того как работает транзистор нужно рассматривать конкретные схемные примеры, поэтому давайте рассмотрим некоторые из них.

Основные параметры

- Коэффициент передачи по току.

- Входное сопротивление.

- Выходная проводимость.

- Обратный ток коллектор-эмиттер.

- Время включения.

- Предельная частота коэффициента передачи тока базы.

- Обратный ток коллектора.

- Максимально допустимый ток.

- Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером.

Параметры транзистора делятся на собственные (первичные) и вторичные. Собственные параметры характеризуют свойства транзистора, независимо от схемы его включения. В качестве основных собственных параметров принимают:

- коэффициент усиления по току α;

- сопротивления эмиттера, коллектора и базы переменному току rэ, rк, rб, которые представляют собой:

- rэ — сумму сопротивлений эмиттерной области и эмиттерного перехода;

- rк — сумму сопротивлений коллекторной области и коллекторного перехода;

- rб — поперечное сопротивление базы.

Вторичные параметры различны для различных схем включения транзистора и, вследствие его нелинейности, справедливы только для низких частот и малых амплитуд сигналов. Для вторичных параметров предложено несколько систем параметров и соответствующих им эквивалентных схем. Основными считаются смешанные (гибридные) параметры, обозначаемые буквой «h».

Входное сопротивление — сопротивление транзистора входному переменному току при коротком замыкании на выходе. Изменение входного тока является результатом изменения входного напряжения, без влияния обратной связи от выходного напряжения.

- h11 = Um1/Im1, при Um2 = 0

Коэффициент обратной связи по напряжению показывает, какая доля выходного переменного напряжения передаётся на вход транзистора вследствие обратной связи в нём. Во входной цепи транзистора нет переменного тока, и изменение напряжения на входе происходит только в результате изменения выходного напряжения.

- h12 = Um1/Um2, при Im1 = 0.

Коэффициент передачи тока (коэффициент усиления по току) показывает усиление переменного тока при нулевом сопротивлении нагрузки. Выходной ток зависит только от входного тока без влияния выходного напряжения.

- h21 = Im2/Im1, при Um2 = 0.

Выходная проводимость — внутренняя проводимость для переменного тока между выходными зажимами. Выходной ток изменяется под влиянием выходного напряжения.

- h22 = Im2/Um2, при Im1 = 0.

Зависимость между переменными токами и напряжениями транзистора выражается уравнениями:

- Um1 = h11Im1 + h12Um2;

- Im2 = h21Im1 + h22Um2.

В зависимости от схемы включения транзистора к цифровым индексам h-параметров добавляются буквы: «э» — для схемы ОЭ, «б» — для схемы ОБ, «к» — для схемы ОК.

Для схемы ОЭ: Im1 = Imб, Im2 = Imк, Um1 = Umб-э, Um2 = Umк-э. Например, для данной схемы:

- h21э = Imк/Imб = β.

Для схемы ОБ: Im1 = Imэ, Im2 = Imк, Um1 = Umэ-б, Um2 = Umк-б.

Собственные параметры транзистора связаны с h-параметрами, например для схемы ОЭ:

;

;

;

.

С повышением частоты заметное влияние на работу транзистора начинает оказывать ёмкость коллекторного перехода Cк. Его реактивное сопротивление уменьшается, шунтируя нагрузку и, следовательно, уменьшая коэффициенты усиления α и β. Сопротивление эмиттерного перехода Cэ также снижается, однако он шунтируется малым сопротивлением перехода rэ и в большинстве случаев может не учитываться. Кроме того, при повышении частоты происходит дополнительное снижение коэффициента β в результате отставания фазы тока коллектора от фазы тока эмиттера, которое вызвано инерционностью процесса перемещения носителей через базу от эммитерного перехода к коллекторному и инерционностью процессов накопления и рассасывания заряда в базе. Частоты, на которых происходит снижение коэффициентов α и β на 3 дБ, называются граничными частотами коэффициента передачи тока для схем ОБ и ОЭ соответственно.

В импульсном режиме ток коллектора изменяется с запаздыванием на время задержки τз относительно импульса входного тока, что вызвано конечным временем пробега носителей через базу. По мере накопления носителей в базе ток коллектора нарастает в течение длительности фронта τф. Временем включения транзистора называется τвкл = τз + τф.

Принцип работы

В активном усилительном режиме работы транзистор включён так, что его эмиттерный переход смещён в прямом направлении (открыт), а коллекторный переход смещён в обратном направлении (закрыт).

В транзисторе типа n-p-n основные носители заряда в эмиттере (электроны) проходят через открытый переход эмиттер-база (инжектируются) в область базы. Часть этих электронов рекомбинирует с основными носителями заряда в базе (дырками). Однако, из-за того, что базу делают очень тонкой и сравнительно слабо легированной, бо́льшая часть электронов, инжектированных из эмиттера, диффундирует в область коллектора, так как время рекомбинации относительно велико. Сильное электрическое поле обратносмещённого коллекторного перехода захватывает неосновные носители из базы (электроны) и переносит их в коллекторный слой. Ток коллектора, таким образом, практически равен току эмиттера, за исключением небольшой потери на рекомбинацию в базе, которая и образует ток базы (Iэ=Iб + Iк).

Коэффициент α, связывающий ток эмиттера и ток коллектора (Iк = α Iэ), называется коэффициентом передачи тока эмиттера. Численное значение коэффициента α = 0,9—0,999. Чем больше коэффициент, тем эффективней транзистор передаёт ток. Этот коэффициент мало зависит от напряжения коллектор-база и база-эмиттер. Поэтому в широком диапазоне рабочих напряжений ток коллектора пропорционален току базы, коэффициент пропорциональности равен β = α/(1 − α), от 10 до 1000. Таким образом, малый ток базы управляет значительно большим током коллектора.

Проверка полевых транзисторов

Прозвонка, не выпаивая, полевого транзистора, схожая как для не смонтированного экземпляра. Полевики чувствительные к статике — перед мероприятием ее снимают заземлением. Достаточно прикоснуться одной рукой к запчасти, другой — к отопительным батареям. Для проверки полевых транзисторов перед процедурой определяют их цоколевку.

Метки, по которым можно определить выводы (не всегда есть, особенно на отечественной продукции): S — исток, D — сток, G — затвор. Смотрят также техдокументацию, данные есть в интернете.

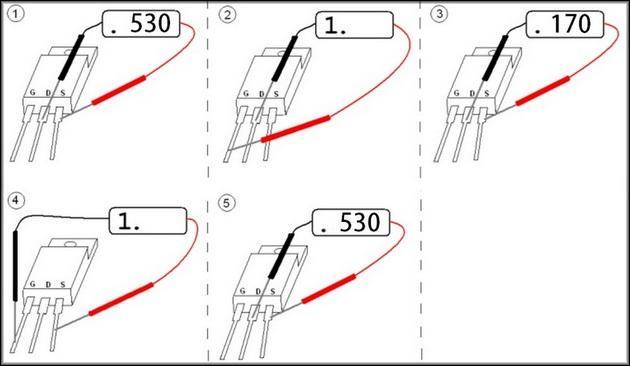

Как проверить полевой транзистор:

- Снимаем статику.

- Ставим режим для полупроводников («прозвонка»).

- Красный провод «+» и черный «–» вставляем в соответствующие гнезда мультиметра.

- «+» к истоку, «−» — к стоку. Рабочее состояние — 0.5–0.7 В.

- Меняем щупы. Если цифры идут к бесконечности — транзистор исправный.

- «+» к затвору, «−» к истоку, происходит открытие. Последний провод не отсоединяем, первым — к стоку. Рабочий экземпляр покажет 0–800 мВ. Меняем полярность проводков — значения не должны меняться.

- Выполняем закрытие: «−» — на затвор, «+» — на исток.

Определяют исправность полевика по его открытию/закрытию (наблюдается ли это вообще) подачей слабого вольтажа с тестера. Входная емкость в элементе большая, для разрядки требуется определенное время. Это имеет значение, так как сначала происходит открытие небольшим напряжением мультиметра (п. 4), а далее надо провести замеры в рамках короткого периода (п. 6, 7).

Процедура как проверить полевой транзистор p типа такая же, как и для n, только подсоединять надо красный щуп к «−», а черный — к «+», то есть поменять полярность.

Проверка IGBT модулей (транзисторов)

Большинство производителей IGBT модулей полностью тестируют их перед отправкой и гарантируют их соответствие утвержденным параметрическим данным. Обычно мы не рекомендуем пользователям проводить повторные тесты, так как это может повредить радиодеталь. Если Вам все же необходимо произвести проверку, то следуйте нижеуказанным тестам:

- Всегда используйте безопасный антистатический материал при транспортировке, после тестирования замените токопроводящий пеноматериал на контактах база-эмиттер.¹

- Никогда не подключайте к эмиттеру напряжение, превышающее значение Vces (указанно в документации для IGBT), а также ни когда не подключайте базу-коллектор к напряжению, превышающему Vges, когда отслеживаете кривую линейных изменений напряжения.

- Никогда не используйте напряжение больше 20В. для коллектора-эмиттера с открытой базой (с открытым затвором).

- Избегайте теплового удара. Никогда не кладите холодную деталь на нагревательные приборы. Интенсивность нагрева не должна быть более чем 10Сº/мин.

Процедура тестирования цифровым мультиметром (ЦММ):

- Требования к оборудованию – ЦММ с режимом проверки диодов и напряжением батареи менее чем 20В. (Обычно используются батареи с напряжением 9V, например «Крона»).

- Тест перехода коллектор-эмиттер:

- Когда деталь находится вне схемы удалите токопроводящий пеноматериал и замкните базу на эмиттер.

- ЦММ в режиме проверки диодов, при подключении положительного полюса относительно эмиттера и отрицательного полюса относительно коллектора, должен дать такие же результаты, как при проверке диодов.

- Цифровой мультиметр должен показывать какое-либо значение, если положительный щуп подключен к коллектору, а отрицательный к эмиттеру. Поврежденный IGBT будет замкнут в обоих направлениях (положительном и отрицательном), или открыт в обоих направлениях.

Тест оксидного слоя затвора: с помощью цифрового мультиметра, в режиме сопротивления, необходимо замерить сопротивление между затвором и коллектором, а также между затвором и эмиттером, на исправных модулях оно равно бесконечности. На поврежденных IGBT модулях данные выводы могут быть замкнуты или иметь утечку, что покажет наличие сопротивления между затвором и коллектором и/или эмиттером.

Читать также: Устройство кислородного редуктора схема

1) Все IGBT модули отправляются изготовителем с токопроводящим пеноматериалом, на затворе и эмиттере. Никогда не прикасайтесь к выводам затвора во время монтажа и не удаляйте токопроводящий пеноматериал.

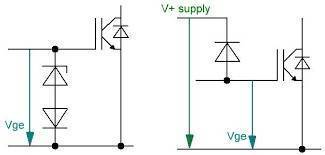

Знаете ли вы, что проверить IGBT транзистор (узнать, годен ли он) можно даже без мультиметра. Простейшая схема для проверки IGBT транзистора не содержит дефицитных или дорогостоящих деталей. Но прежде чем её собирать, откройте datasheet (документ с техническим описанием) конкретной модели IGBT транзистора и внимательно посмотрите на соответствие реальных выводов схематическим. Иными словами, вы должны точно знать, где у IGBT транзистора вывод затвора (обозначается буквой G – Gate), вывод эмиттера (E –Emitter) и вывод коллектора (С – Collector). На рисунке пример для IGBT транзистора FGH60N60SFD

Обратите внимание, что один из выводов мощных транзисторов обычно соединен с корпусом – именно поэтому, чтобы не допустить замыканий, корпуса транзисторов перед монтажом изолируют специальными термостойкими прокладками

Чтобы проверить IGBT транзистор, важно знать, как его правильно подключить! Обратите внимание на полярность!

Чтобы проверить IGBT транзистор, важно знать, как его правильно подключить! Обратите внимание на полярность!

1. В правом (по схеме) положении тумблера IGBT транзистор открыт (лампочка светится, если он исправен). 2. В левом – IGBT транзистор закрыт (лампочка НЕ светится, если он исправен). Поклацайте тумблером туда-сюда. Если лампочка не светится – транзистор не пропускает ток. Вероятно, из-за отсутствия контакта внутри корпуса или неправильно собранной схемы! Если лампочка светится постоянно – внутри транзистора произошло короткое замыкание! Такой IGBT транзистор лучше сразу выбросить – при его случайной установке в схему в ней фактически произойдет короткое замыкание, и «полетят» другие детали! Как видите, проверить IGBT транзистор легко даже без мультиметра.

Купить IGBT транзисторы по самым низким ценам можно –> здесь

Защита и охлаждение IGBT

Для ограничения перенапряжений при переключении транзисторов используют RC- и RCD-фильтры, включаемые в силовую цепь.

Для снижения больших перенапряжений при переключениях используют настройки драйвера: напряжение на выходе управляющего устройства должно снижаться меньше, чем в обычных условиях работы модуля и выключение электронных ключей в 2 этапа. На первом в цепь затвор-эмиттер включается резистор, затем, при достижении номинального значения тока коллектора, модуль резко отключается.

Для снижения выравнивающих токов в цепи эмиттера ставят резистор номиналом до 0,1 от эквивалентного сопротивления транзистора.

При большой разнице в задержке переключения, применяют индуктивности для равномерного распределения тока в транзисторах. Их параметры рассчитывают по формуле:

Где U – напряжение на шине, ∆I – отклонение от среднего значения тока, Dt – разность времени переключения.

Для борьбы с токами короткого замыкания в цепь «затвор – эмиттер» включают защиту.

Это предотвратит увеличение напряжения при резком скачке тока и выход полупроводникового устройства из режима насыщения.

При транспортировке, монтаже и эксплуатации IGBT должна учитываться чувствительность модулей к статическим зарядам. Для исключения пробоя электростатическим напряжением в цепь «затвор-эмиттер» включают сопротивление на 10-20 кОм. При транспортировке и хранении выводы затвора и эмиттера заворачивают перемычками, которые не снимают до монтажа. Работы по установке необходимо проводить в антистатических браслетах. Инструменты и измерительные приборы также необходимо заземлить.

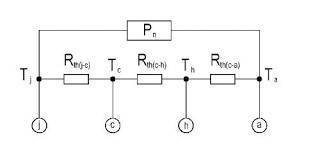

При разработке преобразователей на базе IGBT модулей требуется предусмотреть эффективное охлаждение. Для теплового расчета применяется эквивалентная схема устройства:

Расчет осуществляется по формуле:

где РП – мощность потерь полупроводникового прибора, Rt h( р ) – тепловое сопротивление проводящего материала.

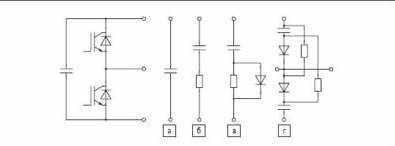

Встроенная диодная защита

Некоторые транзисторы (мощные и высоковольтные) могут быть защищены от обратного напряжения встроенным диодом.

Таким образом, если подключить щупы тестера к эмиттеру и коллектору в режиме проверки диодов, то он покажет те же 0,6 – 0,7 В (если диод смещен в прямом направлении) или «запертый диод» (если диод смещен в обратном направлении).

Если же тестер покажет какое-то небольшое напряжение, да еще в обоих направлениях, то транзистор однозначно пробит и подлежит замене. Закоротку можно определить и в режиме измерения сопротивления – тестер покажет малое сопротивление.

Встречается (к счастью, достаточно редко) «подлая» неисправность транзисторов. Это когда он поначалу работает, а по истечению некоторого времени (или по прогреву) меняет свои параметры или отказывает вообще.

Встречается (к счастью, достаточно редко) «подлая» неисправность транзисторов. Это когда он поначалу работает, а по истечению некоторого времени (или по прогреву) меняет свои параметры или отказывает вообще.

Если выпаять такой транзистор и проверить тестером, то он успеет остыть до присоединения щупов, и тестер покажет, что он нормальный. Убедиться в этом лучше всего заменой «подозрительного» транзистора в устройстве.

В заключение скажем, что биполярный транзистор – одна из основных «железок» в электронике. Хорошо бы научиться узнавать – «живы» эти «железки» или нет. Конечно, я дал вам, уважаемые читатели, очень упрощенную картину.

В действительности, работа биполярного транзистора описывается многими формулами, существуют многие их разновидности, но это сложная наука. Желающим копнуть глубже могу порекомендовать чудесную книгу Хоровица и Хилла «Искусство схемотехники».

До встречи на блоге!

↑ О работе схемы

Дальше расскажу о четырех интересных моментах по схеме и ее работе: 1. Применение лампы накаливания в цепи коллектора испытуемого транзистора обусловлено стремлением (первоначально было такое желание) визуально видеть, что транзистор ОТКРЫЛСЯ. Кроме того, лампа выполняет здесь еще 2 функции, это защита схемы при подключении «пробитого» транзистора и некоторая стабилизация тока (54-58 mA), протекающего через транзистор при изменении сети от 200 до 240В. Но «особенность» моего вольтметра позволила первую функцию игнорировать, при этом даже выиграв в точности измерений, но об этом позже…2. Применение стабилизатора тока на LM317 позволило НЕ сжечь случайно переменный резистор (когда он в верхнем по схеме положении) и случайно нажатых двух кнопках одновременно, или при испытании «пробитого» транзистора. Величина ограниченного тока в этой цепи даже при коротком замыкании равна 12 mA.3. Применение 4 шт диодов IN4148 в цепи затвора испытуемого транзистора для медленного разряда емкости затвора транзистора, когда напряжение на его затворе уже снято, а транзистор находится еще в открытом состоянии. Они имеют какой-то ничтожный ток утечки, которым и разряжается емкость. 4. Применение «моргающего» светодиода в качестве измерителя времени (световые часы) при разряде емкости затвора. Из всего вышесказанного становится абсолютно понятно, как все работает, но об этом чуть позже более подробно…

С чего начать?

Прежде, чем проверить мультиметром любой элемент на исправность, будь то транзистор, тиристор, конденсатор или резистор, необходимо определить его тип и характеристики. Сделать это можно по маркировке. Узнав ее, не составит труда найти техническое описание (даташит) на тематических сайтах. С его помощью мы узнаем тип, цоколевку, основные характеристики и другую полезную информацию, включая аналоги для замены. Например, в телевизоре перестала работать развертка. Подозрение вызывает строчный транзистор с маркировкой D2499 (кстати, довольно распространенный случай). Найдя в интернете спецификацию (ее фрагмент показан на рисунке 2), мы получаем всю необходимую для тестирования информацию.

Рисунок 2. Фрагмент спецификации на 2SD2499

Определив тип и цоколевку, выпаиваем деталь и приступаем к проверке. Ниже приведены инструкции, с помощью которых мы будем тестировать наиболее распространенные полупроводниковые элементы.

Высокочастотные эффекты

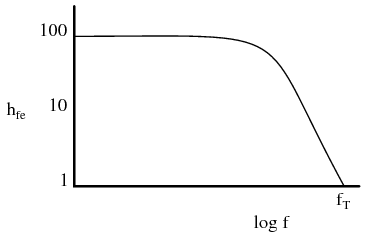

Производительность транзисторного усилителя относительно постоянна вплоть до некоторой точки, как показано на графике зависимости коэффициента усиления по току от частоты для усилителя малых сигналов с общим эмиттером (рисунок ниже). За этой точкой по мере увеличения частоты производительность транзистора ухудшается.

Граничная частота (частота отсечки коэффициента бета), fгр, fT – это частота, при которой коэффициент усиления по току (hfe) усилителя малых сигналов с общим эмиттером падает ниже единицы (рисунок ниже). Реальный усилитель должен иметь коэффициент усиления > 1. Таким образом, на частоте fгр транзистор использоваться не может. Максимальная частота, приемлемая для использования транзистора, равна 0,1fгр.

Зависимость коэффициента усиления по току (hfe) от частоты для усилителя малых сигналов с общим эмиттером

Зависимость коэффициента усиления по току (hfe) от частоты для усилителя малых сигналов с общим эмиттером

Некоторые радиочастотные биполярные транзисторы могут использоваться в качестве усилителей на частотах до нескольких ГГц. Кремниево-германиевые устройства расширяют диапазон до 10 ГГц.

Предельная частота (частота отсечки коэффициента альфа), fпр, falpha – это частота, при которой коэффициент α снижается до 0,707 от коэффициента α на низких частотах, α=0,707α. Предельная частота и граничная частота примерно равны: fпр≅fгр. В качестве высокочастотного показателя предпочтительнее использовать граничную частоту fгр.

fmax – самая высокая частота колебаний, возможная при наиболее благоприятных условиях смещения и согласования импеданса. Это частота, при которой коэффициент усиления по мощности равен единице. Весь выходной сигнал подается назад на вход для поддержания колебаний. fmax является верхним пределом частоты работы транзистора в качестве активного устройства. Хотя реальный усилитель не используется на fmax.

Эффект Миллера: верхний предел частоты для транзистора, связанный с емкостями переходов. Например, PN2222A имеет входную емкость Cibo=25пФ и выходную емкость Cobo=9пФ между К-Б и К-Э соответственно. Хотя емкость К-Э 25 пФ кажется большой, она меньше, чем емкость К-Б (9 пФ). Из-за эффекта Миллера в усилителе с общим эмиттером емкость К-Б оказывает влияние на базу в β раз. Почему это так? Усилитель с общим эмиттером инвертирует сигнал, проходящий от базы к эмиттеру. Инвертированный сигнал коллектора, подаваемый назад на базу, противодействует входному сигналу. Сигнал на коллекторе в β раз больше входного сигнала. Для PN2222A β=50–300. Таким образом, емкость К-Б 9 пФ выглядит так: от 9 · 50 = 450 пФ до 9 · 300 = 2700 пФ.

Решение проблемы с емкостью перехода для широкополосных приложений заключается в выборе высокочастотного транзистора – RF (радиочастотного) или СВЧ транзистора. Полоса пропускания может быть дополнительно расширена за счет использования схемы с общей базой, вместо схемы с общим эмиттером. Заземленная база защищает входной эмиттер от емкостной обратной связи с коллектора. Каскодная схема из двух транзисторов будет обеспечивать такую же полосу пропускания, как и схема с общей базой, но уже с более высоким входным импедансом схемы с общим эмиттером.

Шум

Максимальная чувствительность усилителей малых сигналов ограничена шумом случайных колебаний тока. Двумя основными источниками шума в транзисторах являются дробовой шум из-за потока носителей заряда в базе и тепловой шум. Источником теплового шума является сопротивление устройства, и с ростом температуры уровень теплового шума увеличивается:

\

где

- k – постоянная Больцмана (1,38 · 10-23 Вт · с/К);

- T – температура резистора в кельвинах;

- R – сопротивление в омах;

- Bш – полоса шума в герцах.

Шум в транзисторном усилителе определяется с точки зрения дополнительного шума, создаваемого усилителем, то есть не того шума, который усиливается от входа к выходу, а того, который генерируется в усилителе. Он определяется путем измерения отношения сигнал/шум (С/Ш, S/N) на входе и выходе усилителя. Выходное переменное напряжение усилителя с малым входным сигналом соответствует S + N, сумме сигнала и шума. Переменное напряжение без входного сигнала соответствует только шуму N. Величина шума F определяется через отношения S/N на входе и выходе усилителя.

\[F = {(S/N)_{вх} \over (S/N)_{вых}}\]

\

Величина шума F для радиочастотных (РЧ, RF) транзисторов обычно приводится в технических описаниях в децибелах, FдБ. На ОВЧ (очень высоких частотах, VHF, от 30 МГц до 300 МГц) хорошим показателем шума является величина <1 дБ. На частотах свыше ОВЧ уровень шума значительно увеличивается, 20 дБ на декаду, как показано на рисунке ниже.

Уровень шума малосигнального транзистора в зависимости от частоты

Уровень шума малосигнального транзистора в зависимости от частоты

На рисунке выше также показано, что шум на низких частотах с уменьшением частоты увеличивается на 10 дБ за декаду. Этот шум известен как шум 1/f.

Уровень шума зависит от типа транзистора (модели). Радиочастотные транзисторы малых сигналов, используемые на антенном входе радиоприемников, специально разработаны для внесения малого уровня шума. Уровень шума зависит от тока смещения и согласования импедансов. Наилучший показатель шума для транзистора достигается при более низком токе смещения и, возможно, при рассогласовании импедансов.

![Транзисторы: принцип работы и чем они отличаются [амперка / вики]](https://agt-generator.ru/wp-content/uploads/e/4/0/e406154fa158debd3c111d48f3b5c042.jpeg)