ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

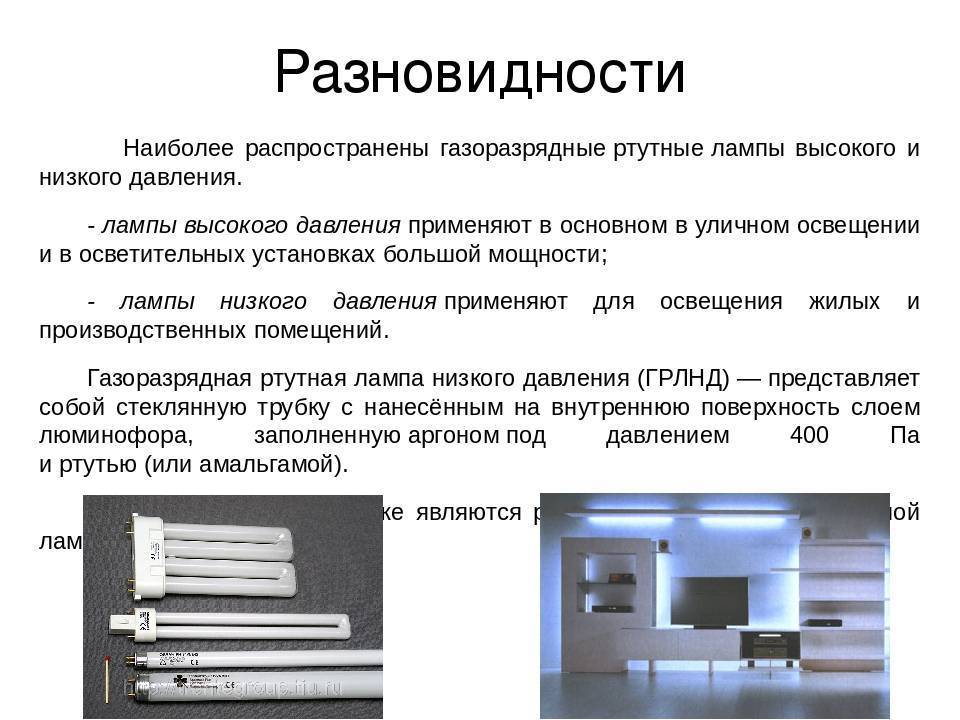

К данному типу световых источников относятся приборы, работающие при давлении газа в колбе от 0,15 до 104 Па. Примером приборов низкого давления могут служить традиционно применяемые люминесцентные лампы дневного света, а также так называемые энергосберегающие газоразрядные лампочки.

Лампа дневного света представляет собой герметичную цилиндрическую стеклянную колбу, в торцах которой расположены цоколи с контактными штырьками для подключения.

Штырьки соединены с электродами, выполненными в виде вольфрамовых спиралей. Для обеспечения условий, благоприятных для термоэлектронной эмиссии, поверхность электродов покрыта оксидами щелочноземельных металлов.

Внутреннее пространство колбы люминесцентной лампы заполнено инертным газом — аргоном и парами ртути, обеспечивающими хорошее её зажигание.

При запуске, в парах ртути начинает протекать электрический ток, вызывая излучение электромагнитных волн частицами ртути. Свойства ртути таковы, что выделяемое ей излучение лежит в ультрафиолетовой области спектра, то есть невидимо.

Для преобразования ртутного излучения в видимый свет используется специальный химический состав, наносимый на внутреннюю поверхность колбы. Состав называется люминофором и представляет собой соли кальция, бериллия, кадмия и других металлов.

Люминофор поглощает выделяемые парами ртути ультрафиолетовые волны, выделяя при этом излучение видимого светового спектра.

В результате этого двойного энергетического преобразования световой коэффициент полезного действия люминесцентной лампочки составляет 12%, что впрочем, существенно превосходит соответствующую характеристику лампочек накаливания.

К недостаткам осветительных люминесцентных приборов можно отнести следующие характеристики:

- необходимость использования для их питания специальной пускорегулирующей аппаратуры;

- линейчатая характеристика спектра излучения с отсутствием отдельных световых диапазонов;

- высокочастотное мерцание, вызывающее стробоскопический эффект;

- потенциальная опасность паров ртути и необходимость соблюдения определённого порядка утилизации вышедших из строя приборов.

БАКТЕРИЦИДНЫЕ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ

Этот вид газоразрядных источников излучения низкого давления не относится к приборам освещения. Выделяемое парами ртути ультрафиолетовое излучение используется этими устройствами в медицинских целях.

Бактерицидные свойства ультрафиолетовых газоразрядных ламп используются для обеззараживания помещений в медицинских учреждениях.

Разумеется, люминофор в этом случае не применяется. Правда, спектр излучения ртути приходится фильтровать, для чего в этих устройствах используются колбы из специального увиолевого стекла. Характеристики увиолевого стекла таковы, что оно пропускает преимущественно длинноволновое ультрафиолетовое излучение.

Это необходимо для защиты людей и растений от вредного воздействия жёсткого коротковолнового ультрафиолета и препятствию концентрации озона в воздухе.

ИНДИКАТОРНЫЕ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ

Данный вид газоразрядных лампочек применяется в электронных приборах для числовой или символьной индикации. Наиболее распространённый тип таких индикаторов представляет собой газоразрядное устройство, имеющее один анод и десять тонких сетчатых катодов.

Каждый катод соответствует одной из цифр от 0 до 9. Катоды расположены слоями, один над другим. Управляются они раздельно, при подключении одного из катодов загорается соответствующая цифра.

Громоздкость этих приборов и необходимость их питания относительно высоким напряжением привела к их полному вытеснению индикаторами светодиодного типа.

Светодиодные лампы и их характеристики

Источником излучения в светодиоде (LED) служит область контакта между полупроводниковыми материалами с дырочной и электронной проводимостью (p-n переход). При протекании тока здесь возникает рекомбинация p- и n-носителей. Это и вызывает свечение.

LED-элементы своими параметрами существенно превосходят все прочие электрические лампы:

- светоотдача – до 200 лм/Вт;

- спектральная температура – любая, изготавливают белые, красные, синие диоды;

- Ra – 60-90% (зависит от цвета);

- срок службы – 50 тыс. часов (в лабораторных условиях).

Серийно выпускаемые лампы не обладают указанным ресурсом. В целях уменьшения размеров диоды в них располагают близко друг к другу, что не позволяет достичь оптимального теплоотвода. В результате полупроводниковые элементы работают в условиях перегрева. Но долговечность все равно остается большой – 10-25 тыс. часов. У китайских ламп этот показатель несколько меньше, поскольку их конструкция ради повышения яркости предполагает протекание тока повышенной силы.

Диоды компактны, что позволяет, помимо приборов традиционной формы, изготавливать излучающие самоклеящиеся ленты.

Другие преимущества:

- отсутствие вредных примесей;

- механическая прочность: при падении изделие не разбивается;

- низкая температура: допускается размещение вблизи натяжного или подвесного потолка из полимеров;

- декоративные свойства.

Недостатки диодных излучателей:

- высокая стоимость;

- снижение яркости в процессе эксплуатации;

- малый угол рассеивания;

- работа на постоянном токе и низком напряжении (12 или 24 В).

Светодиодная лампа состоит из таких элементов:

- излучателей;

- драйвера;

- радиатора;

- рассеивателя;

- цоколя.

Такое устройство можно вкручивать в патрон традиционного светильника, работающего от сети напряжением 220 В. Выпрямление электричества и снижение вольтажа осуществляет драйвер. В изделиях среднего и высшего ценового сегментов он еще и стабилизирует колебания напряжения, продлевая тем самым срок эксплуатации изделия. Бюджетные модели лишены этого преимущества.

Радиатор обеспечивает отвод тепла. Чем крупнее эта деталь, тем дольше прослужит прибор.

Благодаря рассеивателю множество точечных источников воспринимается как единый излучатель света. Некоторые модели не имеют этого элемента.

Широкое распространение получил т.н. гибкий неон. Это длинная полимерная трубка (играет роль рассеивателя), внутри которой установлена плата со светодиодами.

Внешне изделие похоже на неоновую лампу, но имеет несколько выгодных отличий:

- не бьется;

- может принимать любую форму;

- изделие разрешается резать.

Филаментные

Такие приборы имитируют лампочку накаливания. Они предназначены для люстр в винтажном стиле и других декоративных светильников.

Нить выполнена из сапфира, на ней закреплены 28 диодов синего и красного цвета. Они заключены в трубку с люминофором, излучающим белый свет температурой около 4500 К.

Мощность филаментных источников не превышает 8 Вт, что по яркости свечения эквивалентно обычной лампочке на 80 Вт.

LED

Аббревиатура LED расшифровывается как Light Emitted Diode. В переводе с английского это и означает «светодиод». Это один из вариантов названия всех излучателей такого типа.

«Кукуруза»

Так называют лампы, применяемые для кругового освещения. Они напоминают кукурузный початок: диоды расположены по кругу в несколько рядов.

Область применения ГЛ

Характеризуются обширной областью применения:

- освещение уличное в городской и сельской местности, в фонарях для подсветки парков, скверов и пешеходных дорожек;

- освещение общественных помещений, магазинов, производственных сооружений, офисов, торговых площадок;

- в качестве подсветки рекламных щитов и наружной рекламы;

- высокохудожественного освещения эстрад и кинотеатров с применением специального оборудования;

- для освещения транспортных средств (неоновые);

- в подсветке дома.

Прожектор: область применения и виды

Для открытых пространств, для освещения:

- промышленных территорий;

- спортивных комплексов и стадионов;

- карьеров;

- фасадов зданий и различных сооружений;

- памятников;

- мемориалов;

- развлекательных шоу;

- животноводческих комплексов.

Бывают:

- ассиметричные;

- симметричные.

| Вид | Область применения |

| Для стробоскопа | Используются импульсные газоразрядные лампы типа ИФК-120 в фотовспышках. Стробоскопический эффект зачастую используют в ночных клубах: танцующие в затемненном помещении освещаются вспышками, при этом выглядят застывшими, а при каждой новой вспышке – меняются позы |

| Для уличного освещения | Источником света ГЛ для уличного освещения выступает сжигание газообразного топлива, что способствует формированию электрического разряда: метан, водород, природный газ, пропан, этилен или другие виды газа. Фактором для использования ГЛ для уличной подсветки является высокая эффективность их работы (светоотдача — 85-150 лм/вт). Часто используют для декоративной уличной подсветки, период службы достигает 3000-20000 часов |

| Для растений | Как правило, используются ЛЛ общего назначения, ртутные высокого давления, натриевые ГЛ, совершенные металлогалоидные лампы для освещения большого зимнего сада. Можно использовать один или несколько потолочных светильников с довольно мощными (от 250 Вт) газоразрядными металлогалоидными или натриевыми диодами |

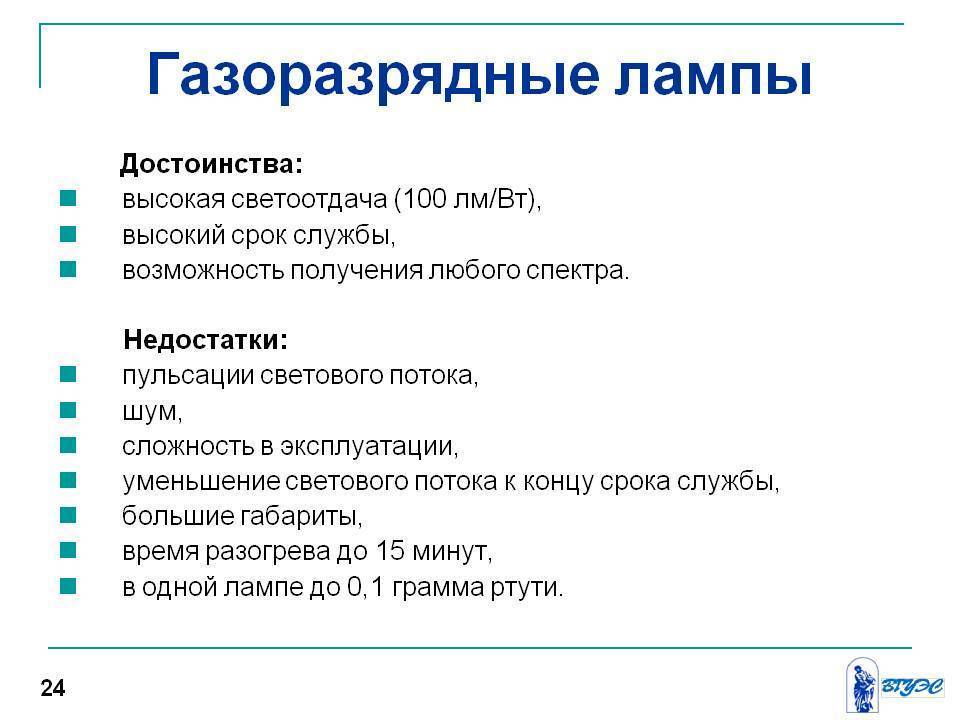

Недостатки и преимущества ГРЛ

| Недостатки газоразрядных ламп |

|

| Достоинства |

|

| Преимущества |

|

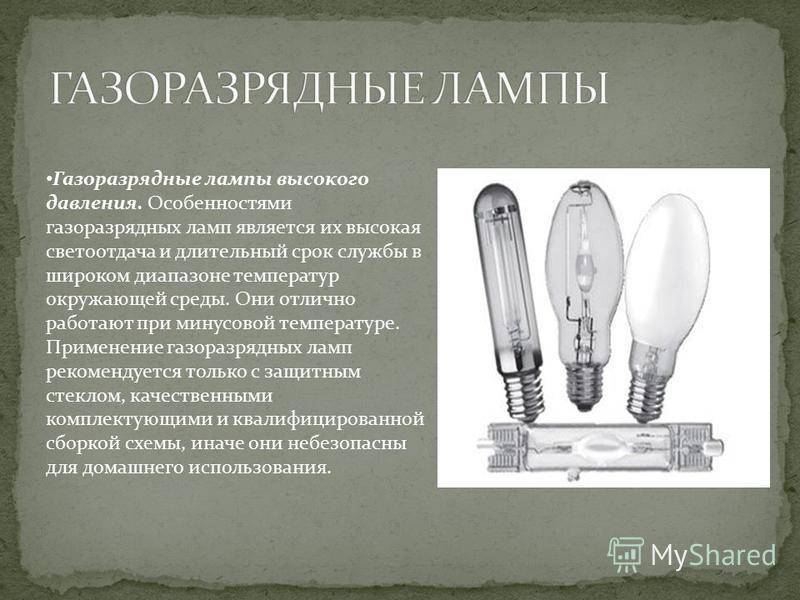

ЛАМПЫ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

К данному виду приборов относят источники, рабочее давление газа в колбах которых составляет от 3х104 до 106 Па. Повышенное давление газа позволяет повысить уровень создаваемого светового потока, но при этом, предъявляет особые требования к материалу и конструкции колб.

РТУТНЫЕ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ

Наиболее распространёнными приборами данного вида являются устройства типа ДРЛ (дуговые ртутные люминесцентные). Зажигание таких световых источников осуществляется с применением специальных пусковых устройств, создающих высоковольтные импульсы.

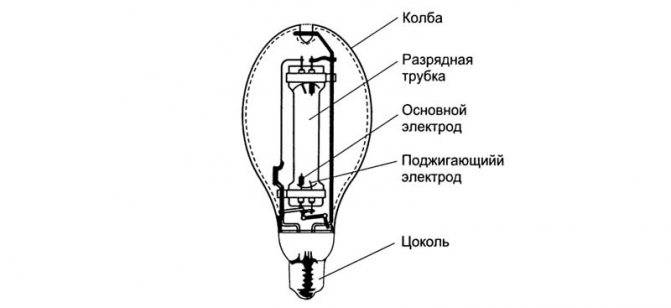

Основными конструктивными элементами приборов типа ДРЛ являются:

- колба из стекла высокой прочности;

- цоколь с резьбой для вкручивания в электрический патрон;

- кварцевая горелка;

- электроды (главные и дополнительные).

Горелка дуговой ртутной лампочки представляет собой высокопрочную стеклянную герметично запаянную трубку, расположенную внутри общей колбы. Внутри горелки под давлением находится аргон с ртутными парами.

В горелке может быть два или четыре электрода, во втором варианте два из них — основные, два других играют роль дополнительных. Наличие дополнительных электродов обеспечивает более лёгкое зажигание дуги и стабильное её горение.

Розжиг ДРЛ до номинальной яркости происходит в течение некоторого времени, которое зависит от температуры окружающего воздуха и может достигать нескольких минут после включения.

В процессе работы лампа разогревается до значительной температуры, поэтому используются такие приборы, как правило, с электрическими патронами из керамики.

Применяются дуговые ртутные лампочки для наружного освещения либо для освещения больших производственных помещений — цехов, складов и т. п.

НАТРИЕВЫЕ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ

Излучающей средой приборов этого типа являются пары натрия. Отличительная характеристика натриевой газоразрядной лампы — яркий оранжево–жёлтый цвет свечения. Такой цвет обладает преимуществами в условиях тумана или задымлённости, поэтому широко применяется для уличного освещения.

Самый распространённый представитель источников света этой категории — газоразрядная лампа ДНаТ (дуговая натриевая трубчатая).

Натриевая лампа подобно ртутной содержит две колбы — внешнюю и внутреннюю, являющуюся горелкой. Стекло горелки изготовлено из оксида алюминия.

Это обусловлено тем, что при работе внутренняя колба может разогреваться до температуры 1200°С. Внутри горелки расположены два электрода, находящихся в пространстве, заполненном смесью инертных газов.

Материалом внешней колбы служит специальное боросиликатное стекло, обладающее повышенной тугоплавкостью. При изготовлении из внутреннего пространства внешней колбы производится откачка воздуха. Создающийся при этом вакуум является надёжной защитой от высокой температуры горелки. Такая конструкция работает подобно термосу.

Наибольшее распространение имеют ДНаТ с резьбовым цоколем Е40.

ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ И КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ

Особенностью металлогалогенных источников света является скорректированная спектральная характеристика. Коррекция достигается путём добавления в содержимое горелки кроме паров ртути специальных добавок — галогенидов некоторых металлов (йодид натрия и скандия).

Благодаря добавке галогенидов происходит заполнение провалов в области красного и жёлтого цветов, свойственным характеристикам ртутного излучения.

В ксеноновых лампах излучающей средой является ксенон, находящийся в колбе под высоким давлением, которое может достигать в некоторых типах ламп 25 атм. Колбы таких источников изготавливаются из кварцевого стекла и даже из сапфира. Ксеноновые газоразрядные лампы дают очень яркое белое свечение, близкое по спектру к дневному свету.

2012-2020 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Устройство и принцип работы

В сравнении с другими типами ламп, газоразрядные устройства имеют целый ряд отличий. Что сказывается и на их конструктивных особенностях, и на принципе действия. Чтобы разобраться с основами получения светового излучения в газоразрядных лампах, для начала рассмотрим их конструктивные особенности.

![]()

Рис. 1. Устройство газоразрядной лампы

- Цоколя – предназначен для подключения газоразрядного устройства к электрической сети. Может выполняться в различных типах и размерах, под параметры конкретного светильника.

- Колбы – изготавливается из жаропрочного стекла, предназначена для создания вакуума вокруг горелки. Выполняется герметичной для предотвращения нарушения разреженной среды по отношению к окружающему пространству.

- Кронштейна крепления – представляет собой несущую конструкцию, выступающую и в роли опоры для газовой горелки, и в качестве одного из проводников электрического тока.

- Горелки – как правило, трубка из оксида металла, внутри которой и происходит электрический разряд. Наполняется смесью инертных газов и паров металла, в зависимости от модели, наполняемые компоненты могут существенно отличаться.

- Электродов – предназначены для начала искрообразования и продолжения горения тлеющего разряда.

Принцип действия газоразрядных ламп заключается в получении светового потока от ионизации смести газа и паров металла. Рассмотрим принцип их работы на следующем примере (см. рисунок 2):

![]()

Рис. 2. Принцип действия газоразрядной лампы

При подаче напряжения на светильник с газоразрядной лампой осуществляется его преобразование через пускорегулирующий аппарат (ПРА). Затем повышенное напряжение порядка 2 – 5кВ поступает на электроды лампы. Этого достаточно для пробоя газового промежутка, поэтому, сначала возникает искра, а затем загорается тлеющий разряд внутри трубки.

Температура горения разряда достигает 1300 ºС, за счет чего смесь разогревается до такого состояния, когда все свободные частицы обладают достаточной энергией для выхода за пределы атома. Физически этот процесс сопровождается планомерным повышением интенсивности светового потока по мере разогрева газоразрядной среды. При этом можно наблюдать некоторые колебания цветового спектра свечения по мере изменения диапазона излучаемой волны.

Заметьте, несмотря на то, что в конструкции самой газоразрядной лампы ПРА отсутствует, без него запустить устройство не получится. В состав пускорегулирующего аппарата входит:

- дроссель-трансформатор, предотвращающий резкое нарастание тока при протекании переходного процесса;

- импульсное зажигающее устройство — кратковременно увеличивает напряжение на электродах лампы до величины пробоя искрового промежутка;

- конденсатор – применяется для сглаживания кривой напряжения, но устанавливается не во все модели ПРА.

В зависимости от типа газоразрядной лампы, будет отличаться и устройство ПРА, технические особенности его компонентов. Поэтому для каждого конкретного вида осветительного оборудования устанавливаются свои модули.

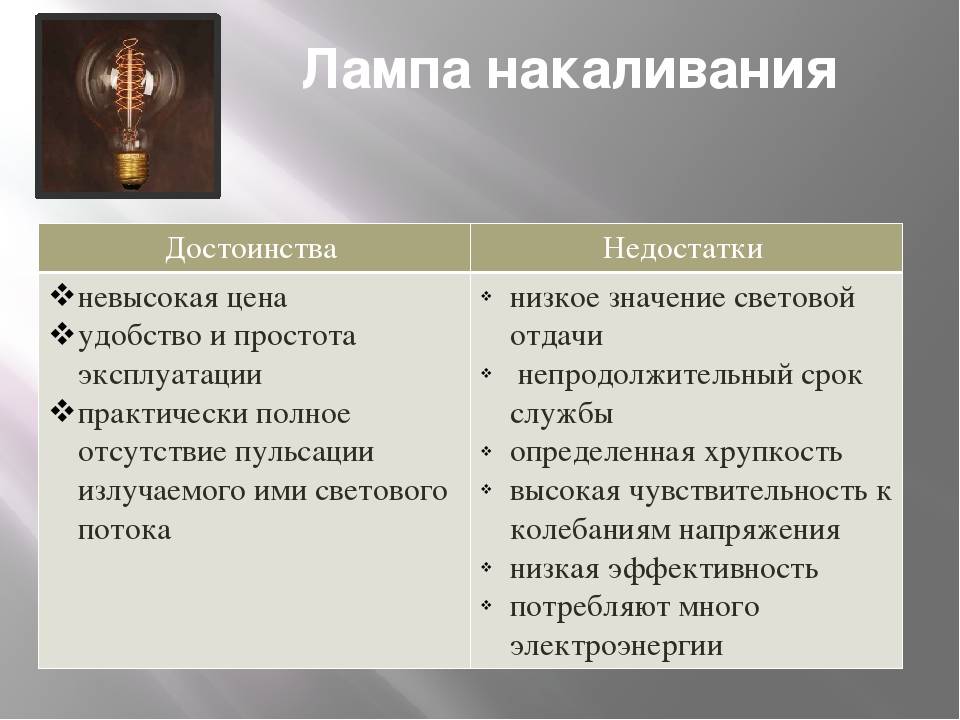

Достоинства и недостатки

Как и любой источник света, ДРЛ имеют свои положительные стороны. Но негативных сторон, к сожалению, больше.

Плюсы

- Большая светоотдача.

- Большая мощность (основной плюс).

- Малые габариты корпуса.

- Малая цена (в сравнении со светодиодной продукцией).

- Небольшое энергопотребление.

- Срок эксплуатации – до 12 тысяч часов. Этот параметр определяется качеством изготовления. Не все компании-изготовители тщательно контролируют процесс. Особенно это касается новых китайских фирм.

Минусы

- Наличие ртути.

- Долгое время выхода на режим.

- Прогретую лампу не запустить до остывания. Это примерно пятнадцать минут.

- Чувствительность к броскам напряжения (отклонение напряжения на 15 процентов вызывает изменение яркости до 30 процентов).

- Чувствительность к температуре окружающей среды. Чем холоднее, тем больше время выхода на штатный режим работы.

- Пульсация света и низкая цветопередача (Ra не более 50, комфортно от 80).

- Очень сильный нагрев.

- Необходимость специальных термостойких проводов и патронов.

- Необходимость ПРА.

- Осветитель ДРЛ издает жужжащий звук.

- При работе формируется озон. По санитарным нормам должна присутствовать вентиляция.

- Все дуговые лампы несовместимы с димерами – устройствами плавной регулировки освещенности.

- В процессе эксплуатация люминофорный слой деградирует, световой поток ослабевает, спектр свечения отклоняется от эталонного. К концу срока эксплуатации теряют до пятидесяти процентов светового потока.

- При работе возможно мерцание.

- На постоянном токе работа невозможна.

Если Вы еще планируете использовать ДРЛ для освещения, то желательно воздержаться от приобретения дешевых ламп неизвестного происхождения.

В странах Европы лидирующие позиции по качеству изготовления осветительных приборов по-прежнему удерживают Osram и Philips.

Конструкция

Элементы электронной лампы (пентода):

Нить накала, , три сетки, . Вверху — элементы крепления и кольцо с поглотителем остатков воздуха.

Электронные лампы имеют два и более электродов: катод, анод и сетки.

Катод

Для того, чтобы обеспечить эмиссию электронов с катода, его дополнительно подогревают .

По способу подогрева катоды подразделяются на катоды прямого и косвенного накала.

представляет собой металлическую нить из металла с высоким удельным электрическим сопротивлением . Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Лампы прямого накала потребляют меньшую мощность, быстрее разогреваются, отсутствует проблема обеспечения электрической изоляции между катодом и нитью накала (эта проблема существенна в высоковольтных кенотронах). Однако, обычно они имеют меньший срок службы, при использовании в сигнальных цепях требуют питания накала постоянным током, а в ряде схем неприменимы из-за влияния разницы потенциалов на разных участках катода на работу лампы.

представляет собой цилиндр, внутри которого располагают нить накала ( ). Такие лампы называются лампами косвенного накала.

Чтобы облегчить эмиссию электронов, катоды ламп обычно активируют — покрывают тончайшим слоем вещества, имеющего относительно малую работу выхода: торий,барий и их соединения . Активирующий слой в процессе работы постепенно разрущается и лампа теряет эмиссию. Чисто металлические катоды (например, в мощных лампах с большой плотностью тока катода) делают из вольфрама.

Анод

Анод электронной лампы

Положительный электрод. Выполняется иногда в форме пластины, но чаще в форме коробочки окружающей катод и сетки и имеющей форму цилиндра или параллелепипеда. В мощных лампах анод может иметь ребра или «крылышки» для отвода тепла. Изготавливается обычно из никеля или молибдена, иногда из тантала и графита.

Сетка

Между катодом и анодом располагаются сетки, которые служат для управления потоком электронов и устранения побочных явлений, возникающих при движении электронов от катода к аноду.

Сетка представляет собой решетку из тонкой проволоки или чаще выполнена в виде проволочной спирали, навитой на несколько поддерживающих стоек (траверс). В стержневых лампах роль сеток выполняет система из нескольких тонких стержней, параллельных катоду и аноду, и физика их работы иная, чем в традиционной конструкции.

По назначению сетки подразделяются на следующие виды:

Управляющая сетка — при изменении напряжения на которой можно регулировать силу анодного тока лампы, тем самым заставляя усиливать сигнал;

Экранирующая сетка — устраняет паразитную связь между управляющей сеткой лампы и анодом. Эту сетку соединяют с положительным полюсом источника анодного питания. Если вывод анода случайно отойдет, то через эту сетку может потечь ток значительной силы, что приведет к повреждению лампы. Для предотвращения этого явления последовательно с экранирующей сеткой включают резистор сопротивлением в несколько килоом;

Антидинатронная сетка — устраняет динатронный эффект, возникающий при ускорении электронов полем экранирующей сетки. Противодинатронную сетку соединяют с катодом лампы, иногда такое соединение сделано внутри баллона лампы.

В зависимости от назначения лампы, она может иметь до семи сеток. В некоторых вариантах включения многосеточных ламп отдельные сетки могут выполнять роль анода. Например, в генераторе по схеме Шембеля на тетроде или пентоде собственно генератором служит «виртуальный» триод, образованный катодом, управляющей сеткой и экранирующей сеткой в качестве анода .

Баллон

Блестящее напыление (геттер), которое можно видеть на стекле большинства электронных ламп, выполняет двойную функцию — адсорбент остаточных газов, а также индикатор вакуума (многие виды геттера белеют при попадании воздуха в лампу в случае нарушения ее герметичности).

Металлические электроды (токовводы), проходящие через стеклянный корпус лампы, должны быть согласованы по коэффициенту теплового расширения с данной маркой стекла и хорошо смачиваться расплавленным стеклом. Их выполняют из платины (редко), платинита, молибдена и др.

Схема включения люминисцентной лампы со стартером (preheat start)

Традиционная схема, используемая очень давно, в случае когда напряжение сети достаточно для зажигания лампы. В ней используется балласт, представляющий собой большое индуктивное сопротивление — дроссель, и стартер — маленькая неоновая лампа, служащая для предварительного подогрева электродов лампы. Параллельно неоновой лампе в стартере стоит конденсатор для уменьшения радиопомех. Также в схему может включатся и конденсатор для улучшения коэффициента мощности.

При включении лампы в сеть, вначале, возникает разряд в стартере и через электроды лампы проходит небольшой ток, который подогревает их, тем самым уменьшая напряжение зажигания лампы. При возникновении разряда в лампе, напряжение между электродами падает. отключая цепь стартера. В старых схемах вместо стартера использовалась кнопка, которую надо было держать в течении нескольких секунд.

Балласт используется только для ограничения тока. Параметры балласта рассчитать несложно самим (в случае, если вы нашли на помойке дроссель и хотите его использовать).

Определить параметры индуктивного балласта можно очень несложно пользуясь правилами расчета цепей перменного тока. Для примера рассмотрим лампу мощностью 40Вт (F40T12) длиной 48″ (122 см), включенную в сеть напряжением 230В

Рабочий ток лампы составляет около 0.43A. Коэффициент мощности лампы равен примерно 0.9 (в принципе, можно считать лампу активной нагрузкой). Напряжение на лампе равно: 40Вт/(0.43А*0.9)=102В. Активная составляющая напряжения равна: 102В*0.9=92В, реактивная равна 102В*sqrt(1-0.9^2)=44В. Потери мощности в балласте составляют 9-10Вт. Отсюда, суммарный коэффициент мощности равен: (40Вт+10Вт)/(230В*0.43A)=0.51 (сюда явно просится корректирующий конденсатор). Активная составляющая падения напряжения на балласте равна: 230В*0.51-102В=15В, реактивная составляющая 230В*sqrt(1-0.51^2)-44В=154В. Активное сопротивление балласта равно 15В/0.43А=35 Ом, реактивное 154В/0.43=358 Ом. Индуктивность балласта на частоте 50Гц равна 358/(2*31.4*50)=1.1Гн

Аналогичный расчет для лампы мощностью 30Вт (F30T12) длиной 36″ (91 см), у которой рабочий ток 0.37А, дает параметры балласта — активное сопротивление равно 59 Ом, реактивное 450 Ом. Суммарный коэффициент мощности равен 0.45. Индуктивность балласта 1.4Гн

Отсюда, вообщем-то понятно, что произойдет если использовать балласт для 40Вт лампы в схеме с 30Вт лампой — ток будет превышать номинальное значение, что приведет к более быстрому выходу лампы из строя. И наоборот, использование балласта от менее мощной лампы в схеме с более мощной лампой приведет к ограничению тока и пониженной светоотдачей.

Для улучшения коэффициента мощности можно использовать конденсатор. Например, в первом примере, для лампы 40Вт, конденсатор, включенный параллельно, рассчитывается следующим образом. Ток через конденсатор 0.43А*sqrt(1-0.51^2)=0.37A, реактивное сопротивление конденсатора равно 230В/0.37А=622Ом, емкость для сети 50Гц равняется: 1/(2*3.14*50*622)=5.1мкФ. Конденсатор должен быть на 250В. Его можно включить и последовательно (рассчитывается аналогично), но при этом надо использовать конденсатор на 450В.

| к началу страницы назад к оглавлению |

Виды газоразрядных ламп.

По давлению различают:

- ГРЛ низкого давления

- ГРЛ высокого давления

Газоразрядные лампы низкого давления.

Люминесцентные лампы (ЛЛ) – предназначены для освещения. Представляют собой трубку, покрытую изнутри люминофорным слоем. На электроды подается импульс высокого напряжения (обычно от шестисот вольт и выше). Электроды разогреваются, между ними возникает тлеющий разряд. Под воздействием разряда начинает излучать свет люминофор. То, что мы видим – это свечение люминофора, а не сам тлеющий разряд. Они работают при низком давлении.

Подробнее о люминесцентных лампах — тут

Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) принципиально ничем не отличаются от ЛЛ. Различие только в размерах, форме колбы. Плата с электроникой для запуска, как правило, встроена в сам цоколь. Все направлено на миниатюризацию.

Подробнее об устройстве КЛЛ — тут

Лампы подсветки дисплеев также не имеют принципиальных отличий. Питаются от инвертора.

Индукционные лампы. Этот тип осветителя не имеет никаких электродов в свое колбе. Колба традиционно заполнена инертным газом (аргон) и парами ртути, а стенки покрыты слоем люминофора. Ионизация газа происходит под действие высокочастотного (от 25 кГц) переменного магнитного поля. Сам генератор и колба с газом могут составлять одно целое устройство, но есть и варианты разнесённого изготовления.

Газоразрядные лампы высокого давления.

Существуют и приборы высокого давления. Давление внутри колбы превышает атмосферное.

Дуговые ртутные лампы (сокращенно ДРЛ) ранее применялись для наружного уличного освещения. В настоящее время применяются все реже. На смену им приходят металлогалогеновые и натриевые источники света. Причина – низкая эффективность.

Внешний вид лампы ДРЛ

Дуговые ртутные лампы с йодидами (ДРИ) содержат горелку в виде трубки из плавленого кварцевого стекла. В ней находятся электроды. Сама горелка наполнена аргоном – инертным газом с примесями ртути и йодидов редкоземельных металлов. Может содержать цезий. Сама горелка размещена внутри колбы из жаропрочного стекла. Из колбы выкачан воздух, практически горелка находится в вакууме. Более современные оснащаются горелкой из керамики – она не темнеет. Применяются для освещения больших площадей. Типичные мощности от 250 до 3500 Вт.

Дуговые натриевые трубчатые лампы (ДНаТ) имеют вдвое большую светоотдачу в сравнении с ДРЛ при тех же потребляемых мощностях. Эта разновидность предназначена для уличного освещения. Горелка содержит инертный газ – ксенон и пары ртути и натрия. Эту лампу можно сразу узнать по свечению – свет имеет оранжево-желтый или золотистый оттенок. Отличаются довольно большим временем перехода в выключенное состояние (около 10 минут).

Дуговые ксеноновые трубчатые источники света характеризуются белым ярким светом, спектрально близким к дневному. Мощность лам может достигать 18 кВт. Современные варианты выполнены из кварцевого стекла. Давление может достигать 25 Атм. Электроды изготавливаются из вольфрама, легированного торием. Иногда применяется сапфировое стекло. Такое решение обеспечивает преобладание ультрафиолета в спектре.

Световой поток создается плазмой около отрицательного электрода. Если в состав паров входит ртуть, то свечение возникает возле анода и катода. К этому типу относят и вспышки. Типичный пример – ИФК-120. Их можно опознать по дополнительному третьему электроду. Благодаря своему спектру они отлично подходят для фотодела.

Металлогалогенные газоразрядные лампы (МГЛ) характеризуются компактностью, мощностью и эффективностью. Зачастую применяются в осветительных приборах. Конструктивно представляют собой горелку, помещенную в вакуумную колбу. Горелка изготовлена из керамики, либо кварцевого стекла и заполнена парами ртути и галогенидами металлов. Это необходимо для корректировки спектра. Свет излучается плазмой между электродами в горелке. Мощность может достигать 3.5 кВт. В зависимости от примесей в парах ртути возможен разный цвет светового потока. Обладают хорошей светоотдачей. Сроком эксплуатации может достигать 12 тысяч часов. При этом имеет хорошую цветопередачу. Долго выходит на рабочий режим – около 10 минут.

Конструкция

Конструкция светильника ДРВ схожа с конструкцией ртутных горелок. Светильники ДРВ и ДРЛ состоят из следующих частей:

- Цоколь стандартной конструкции. Имеет 2 точки для приема электроэнергии — в центре и сбоку. Сам цоколь вкручивается в патрон и легко меняется при перегорании;

- Кварцевая горелка в виде трубки. Это основной элемент светильники. По обе стороны располагаются 2 электрона — основной и вспомогательный, сама колба заполнена аргоном и парами ртути;

- Стеклянная колба. Она «надевается» сверху и заполняется азотом, изнутри окрашена люминофором белого цвета, из-за чего лампочка непрозрачная.

Чем интересны галогенки?

Галогенка — это современная, более прогрессивная вариация традиционной лампы накаливания. Наполнена парами буферного газа. Благодаря этому увеличены рабочая температура спирального элемента и срок службы осветительного изделия.

Приборы представлены в различных типовых конфигурациях и могут встраиваться в светильники самых необычных модификаций, в мебельные элементы и в системы, создающие точечное освещение.

Отличительные черты ламп. Галогены обеспечивают помещение ярким, насыщенным и плотным светом на протяжении всего срока эксплуатации. За счет компактных размеров могут монтироваться в очень маленькие светильники или встраиваться во фрагменты интерьера.

Несмотря на скромные габариты, обладают уникально высокой светоотдачей и при равной мощности дают гораздо больше света, нежели обычные модули накаливания.

Основной минус – это уязвимость к механическим повреждениям и частому включению/выключению. Оба эти параметра существенно снижают срок службы ламп и способствуют их быстрому выходу из строя.

Условный эксплуатационный период, по словам производителей, составляет 2000-4000 ч, что значительно превышает возможности модулей накаливания. Однако со светодиодами галогенные лампочки тягаться не могут, на их фоне выглядят более привлекательным только в контексте невысокой цены.

Схема включения люминисцентной лампы со стартером (preheat start)

Традиционная схема, используемая очень давно, в случае когда напряжение сети достаточно для зажигания лампы. В ней используется балласт, представляющий собой большое индуктивное сопротивление — дроссель, и стартер — маленькая неоновая лампа, служащая для предварительного подогрева электродов лампы. Параллельно неоновой лампе в стартере стоит конденсатор для уменьшения радиопомех. Также в схему может включатся и конденсатор для улучшения коэффициента мощности.

При включении лампы в сеть, вначале, возникает разряд в стартере и через электроды лампы проходит небольшой ток, который подогревает их, тем самым уменьшая напряжение зажигания лампы. При возникновении разряда в лампе, напряжение между электродами падает. отключая цепь стартера. В старых схемах вместо стартера использовалась кнопка, которую надо было держать в течении нескольких секунд.

Балласт используется только для ограничения тока. Параметры балласта рассчитать несложно самим (в случае, если вы нашли на помойке дроссель и хотите его использовать).

Определить параметры индуктивного балласта можно очень несложно пользуясь правилами расчета цепей перменного тока. Для примера рассмотрим лампу мощностью 40Вт (F40T12) длиной 48″ (122 см), включенную в сеть напряжением 230В

Рабочий ток лампы составляет около 0.43A. Коэффициент мощности лампы равен примерно 0.9 (в принципе, можно считать лампу активной нагрузкой). Напряжение на лампе равно: 40Вт/(0.43А*0.9)=102В. Активная составляющая напряжения равна: 102В*0.9=92В, реактивная равна 102В*sqrt(1-0.9^2)=44В. Потери мощности в балласте составляют 9-10Вт. Отсюда, суммарный коэффициент мощности равен: (40Вт+10Вт)/(230В*0.43A)=0.51 (сюда явно просится корректирующий конденсатор). Активная составляющая падения напряжения на балласте равна: 230В*0.51-102В=15В, реактивная составляющая 230В*sqrt(1-0.51^2)-44В=154В. Активное сопротивление балласта равно 15В/0.43А=35 Ом, реактивное 154В/0.43=358 Ом. Индуктивность балласта на частоте 50Гц равна 358/(2*31.4*50)=1.1Гн

Аналогичный расчет для лампы мощностью 30Вт (F30T12) длиной 36″ (91 см), у которой рабочий ток 0.37А, дает параметры балласта — активное сопротивление равно 59 Ом, реактивное 450 Ом. Суммарный коэффициент мощности равен 0.45. Индуктивность балласта 1.4Гн

Отсюда, вообщем-то понятно, что произойдет если использовать балласт для 40Вт лампы в схеме с 30Вт лампой — ток будет превышать номинальное значение, что приведет к более быстрому выходу лампы из строя. И наоборот, использование балласта от менее мощной лампы в схеме с более мощной лампой приведет к ограничению тока и пониженной светоотдачей.

Для улучшения коэффициента мощности можно использовать конденсатор. Например, в первом примере, для лампы 40Вт, конденсатор, включенный параллельно, рассчитывается следующим образом. Ток через конденсатор 0.43А*sqrt(1-0.51^2)=0.37A, реактивное сопротивление конденсатора равно 230В/0.37А=622Ом, емкость для сети 50Гц равняется: 1/(2*3.14*50*622)=5.1мкФ. Конденсатор должен быть на 250В. Его можно включить и последовательно (рассчитывается аналогично), но при этом надо использовать конденсатор на 450В.

к началу страницы назад к оглавлению