Простейший ключ

В дальнейшем полевым транзистором мы будет называть конкретно MOSFET,

то есть полевые транзисторы с изолированным

затвором

(они же МОП, они же МДП). Они удобны тем, что управляются

исключительно напряжением: если напряжение на затворе больше

порогового, то транзистор открывается. При этом управляющий ток через

транзистор пока он открыт или закрыт не течёт. Это значительное

преимущество перед биполярными транзисторами, у которых ток течёт всё

время, пока открыт транзистор.

Также в дальнейшем мы будем использовать только n-канальные MOSFET

(даже для двухтактных схем). Это связано с тем, что n-канальные

транзисторы дешевле и имеют лучшие характеристики.

Простейшая схема ключа на MOSFET приведена ниже.

Опять же, нагрузка подключена «сверху», к стоку. Если подключить её

«снизу», то схема не будет работать. Дело в том, что транзистор

открывается, если напряжение между затвором и истоком превышает

пороговое. При подключении «снизу» нагрузка будет давать

дополнительное падение напряжения, и транзистор может не открыться или

открыться не полностью.

Несмотря на то, что MOSFET управляется только напряжением и ток через

затвор не идёт, затвор образует с подложкой паразитный

конденсатор. Когда транзистор открывается или закрывается, этот

конденсатор заряжается или разряжается через вход ключевой схемы. И

если этот вход подключен к push-pull выходу микросхемы, через неё

потечёт довольно большой ток, который может вывести её из строя.

При управлении типа push-pull схема разряда конденсатора образует,

фактически, RC-цепочку, в которой максимальный ток разряда будет равен

где \(V\) — напряжение, которым управляется транзистор.

Таким образом, достаточно будет поставить резистор на 100 Ом, чтобы

ограничить ток заряда — разряда до 10 мА. Но чем больше сопротивление

резистора, тем медленнее он будет открываться и закрываться, так как

постоянная времени \(\tau = RC\) увеличится

Это важно, если транзистор

часто переключается. Например, в ШИМ-регуляторе

Основные параметры, на которые следует обращать внимание — это

пороговое напряжение \(V_{th}\), максимальный ток через сток \(I_D\) и

сопротивление сток — исток \(R_{DS}\) у открытого транзистора. Ниже приведена таблица с примерами характеристик МОП-транзисторов

Ниже приведена таблица с примерами характеристик МОП-транзисторов.

| Модель | \(V_{th}\) | \(\max\ I_D\) | \(\max\ R_{DS}\) |

|---|---|---|---|

| 2N7000 | 3 В | 200 мА | 5 Ом |

| IRFZ44N | 4 В | 35 А | 0,0175 Ом |

| IRF630 | 4 В | 9 А | 0,4 Ом |

| IRL2505 | 2 В | 74 А | 0,008 Ом |

Для \(V_{th}\) приведены максимальные значения. Дело в том, что у разных

транзисторов даже из одной партии этот параметр может сильно

отличаться. Но если максимальное значение равно, скажем, 3 В, то этот

транзистор гарантированно можно использовать в цифровых схемах с

напряжением питания 3,3 В или 5 В.

Сопротивление сток — исток у приведённых моделей транзисторов

достаточно маленькое, но следует помнить, что при больших напряжениях

управляемой нагрузки даже оно может привести к выделению значительной

мощности в виде тепла.

Особенности

Чтобы иметь полное представление о симметричных тринисторах, необходимо рассказать про их сильные и слабые стороны. К первым можно отнести следующие факторы:

- относительно невысокая стоимость приборов;

- длительный срок эксплуатации;

- отсутствие механики (то есть подвижных контактов, которые являются источниками помех).

В число недостатков приборов входят следующие особенности:

Необходимость отвода тепла, примерно из расчета 1-1,5 Вт на 1 А, например, при токе 15 А величина мощности рассеивания будет около 10-22 Вт, что потребует соответствующего радиатора. Для удобства крепления к нему у мощных устройств один из выводов имеет резьбу под гайку.

Симистор с креплением под радиатор

- Устройства подвержены влиянию переходных процессов, шумов и помех;

- Не поддерживаются высокие частоты переключения.

По последним двум пунктам необходимо дать небольшое пояснение. В случае высокой скорости коммутации велика вероятность самопроизвольной активации устройства. Помеха в виде броска напряжения также может привести к этому результату. В качестве защиты от помех рекомендуется шунтировать прибор RC цепью.

RC-цепочка для защиты симистора от помех

Помимо этого рекомендуется минимизировать длину проводов ведущих к управляемому выводу, или в качестве альтернативы использовать экранированные проводники. Также практикуется установка шунтирующего резистора между выводом T1 (TE1 или A1) и управляющим электродом.

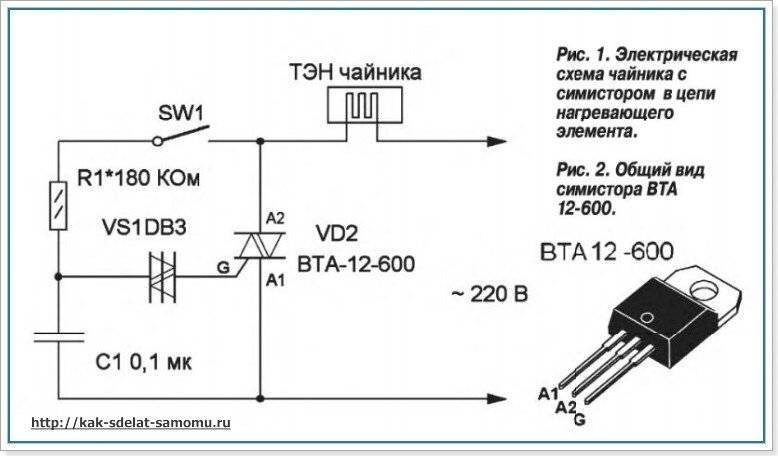

Как работает устройство

Исходно полупроводниковый прибор находится в запертом состоянии и ток по нему не проходит. При подаче тока на управляющий электрод, последний переходит в открытое состояние и симистор начинает пропускать через себя ток. При работе от сети переменного тока полярность на контактах постоянно меняется. Схема, где используется рассматриваемый элемент, при этом будет работать без проблем. Ведь ток пропускается в обоих направлениях. Чтобы симистор выполнял свои функции, на управляющий электрод подают импульс тока, после снятия импульса ток через условные анод и катод продолжает протекать до тех пор, пока цепь не будет разорвана или они не будут находится под напряжением обратной полярности.

Это один из видов тиристоров, отличающийся от базового типа большим числом p-n переходов, и как следствие этого, принципом работы (он будет описан ниже). Характерно, что в элементной базе некоторых стран данный тип считается самостоятельным полупроводниковым устройством.

При использовании в цепи переменного тока симистор закрывается на обратной полуволне синусоиды, тогда нужно подавать импульс противоположной полярности (той же, под которой находятся «силовые» электроды элемента).

Принцип действия системы управления может корректироваться в зависимости от конкретного случая и применения. После открытия и начала протекания подавать ток на управляющий электрод не нужно. Цепь питания разрываться не будет. При надобности отключить питание следует понизить ток в цепи ниже уровня величины удержания или кратковременно разорвать цепь питания.

Управляющие сигналы

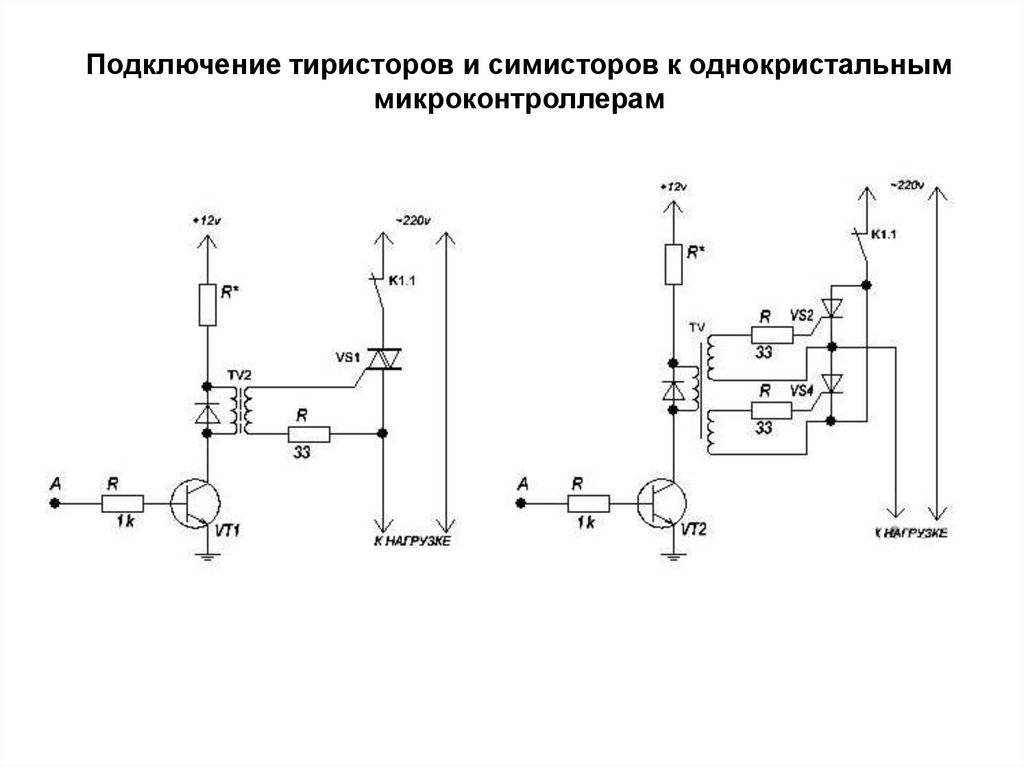

Чтобы добиться желаемого результата с симистором используют не напряжение, а ток. Чтобы прибор открылся, он должен быть на определённом небольшом уровне. Для каждого симистора сила управляющего тока может быть разной, её можно узнать из даташита на конкретный элемент. Например, для симистора КУ208 этот ток должен быть больше 160 мА, а для КУ201 —не менее 70 мА.

Симистор иностранного производства.

Полярность управляющего сигнала должна совпадать с полярностью условного анода. Для управления симистором часто используют выключатель и токоограничительный резистор, если он управляется микроконтроллером – может понадобиться дополнительная установка транзистора, чтобы не сжечь выход МК, или использовать симисторный оптодрайвер, типа MOC3041 и подобных. Четырёхквадрантные симисторы могут отпираться сигналом с любой полярностью. В этом преимуществе есть и недостаток – может потребоваться увеличенный управляющий ток. При отсутствии прибор заменяется двумя тиристорами. При этом следует правильно подбирать их параметры и переделывать схему управления. Ведь сигнал будет подаваться на два управляющих вывода.

Какими свойствами обладает тиристор

Если провести полный анализ структуры тиристора, то можно найти в ней три перехода (электронно-дырочных). Следовательно, можно составить эквивалентную схему на полупроводниковых транзисторах (полярных, биполярных, полевых) и диодах, которая позволит понять, как ведет себя тиристор при отключении питания электрода управления.

В том случае, когда относительно катода анод положительный, диод закрывается, и, следовательно, тиристор тоже ведет себя аналогично. В случае смены полярности оба диода смещаются, тиристор также запирается. Аналогичным образом функционирует и симистор.

Принцип работы на пальцах, конечно, объяснить не очень просто, но мы попробуем сделать это далее.

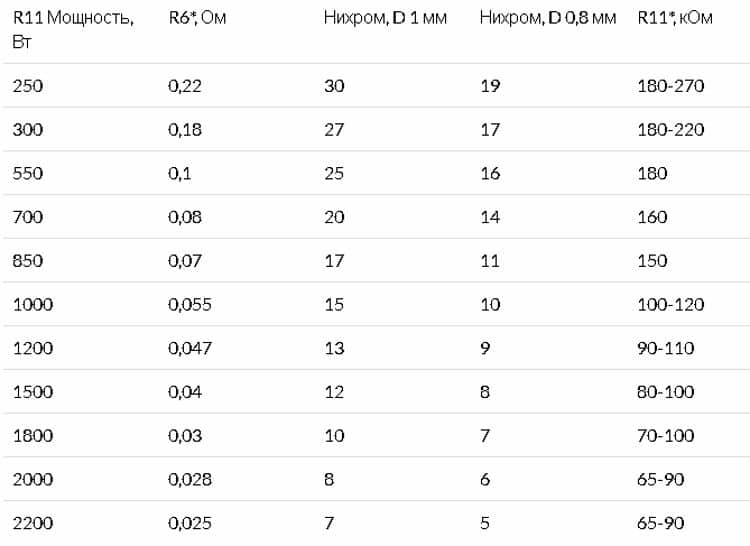

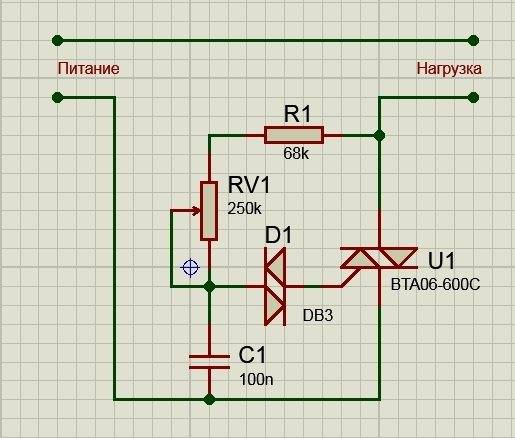

Для схемы «Простой регулятор мощности»

Индуктивная нагрузка в цепи регулятора предъявляет жесткие требования к схемам менеджмента симисторов- синхронизация системы менеджмента должна осуществляться непосредственно от питающей сети сигнал должен иметь длительность равную интервалу проводимости симистора. На рисунке приведена схема регулятора удовлетворяющего этим требованиям в котором используется сочетание динистора и симистора Постоянная времени (R4 + R5)C3 определяет угол запаздывания отпирания динистора VS1 а значит и симистора VS2 Перемещением ползунка переменного резистора R5 регулируют мощность потребляемую нагрузкой. Конденсатор С2 и резистор R2 используются для синхронизации и обеспечения длительности сигнала менеджмента Конденсатор СЗ перезаряжается от С2 после переключения так как в конце каждого полупериода на нем оказывается напряжение обратной полярности. Для защиты от помех создаваемых регулятором введены два Фильтра R1C1 — в цепь питания и R7C4 — в цепь нагрузки. Для налаживания устройства нужно резистор R5 поставить в положение максимального сопротивления и резистором R3 установить минимальную мощность на нагрузке Конденсаторы С1 и С4 типа К40П-2Б на 400 В конденсаторы С2 и СЗ типа К73-17 на 250 В Диодный мост VD1 можно сменить диодами КД105Б Выключатель SA1 рассчитан на ток не менее 5 A. В.Ф.Яковлев, г.Шостка, Сумская обл. …

Как проверить симистор?

Поговорив о положительных и отрицательных моментах симистора, мы плавно подвели наше с вами изучение симисторов к очень важному аспекту, а именно — к проверке. Вы можете сказать? Что это еще за проверка

Наверняка это что-то бесполезное. А мы вам ответим, что проверять симисторы — это очень важно, ведь на нем по сути держится весь электроприбор, и выявив брак или неисправность хотя бы в одном симисторе из партии, у вас есть шанс спасти целые электроприборы от серьезных поломок. Но и здесь новички задают вопрос.

А на фабриках, где изготавливают эти симисторы разве их не проверяют. Вопрос этот очень интересен, но ответ тоже довольно прост. На заводах нет времени на проверку каждого отдельного симистора, поэтому от силы проверке может подвергаться один прибор из партии. Поэтому давайте теперь уже поговорим о том, как же все-таки можно проверить на исправность этот замечательный прибор.

Существует сразу несколько эффективных способов проверки симистора. Давайте подробно разберемся с каждым из них. Для начала сразу скажем, что проверять симистор внутри схемы — это совершенно неверное действие. Вам сначала обязательно нужно извлечь его из платы, а потом уже работать с ним. Почему?

Тут все очень просто. Если вы будете проверять свой симистор и при этом он будет внутри схемы, то вы можете проверить его и он будет неисправен, но на самом деле будет неисправен соседний элемент, подключенный к нему параллельно. Поэтому нужно исключить все факторы, отключив симистор от схемы, выпаяв его. Отметим, что проверять нужно будет каждый отдельный элемент, иначе вы не сможете найти причину поломки. Сначала, как правило, проверяют силовые цепи, потом уже переходят к ключам, сделанным из полупроводниковых материалов. Как же можно проверить полупроводниковые ключи:

-

проверка мультиметром (например прозвонкой или омметром). Это работает по следующему принципу: используем мультиметр в режиме измерения сопротивления Контактами присоединяем к нашему симистору, а затем смотрим полученные измерения. Дело в том, что у исправного симистора значение на омметре должно быть большим или очень большим.

- проверка батарейкой в паре с лампочкой. На первый взгляд такая идея может показаться глупой и нерациональной, но на деле же это не так. Давайте узнаем, как это работает. Тут все немного сложнее, но все по порядку. Для начала нам нужно будет подсоединить лампочку одним контактом к катоду (условному) нашего симистора. Далее второй контакт лампочки подключается к “отрицательной” стороне батарейки. Останется только присоединить “плюсовой” конец к аноду. Если лампочка горит нормально, то значит и симистор полностью рабочий.

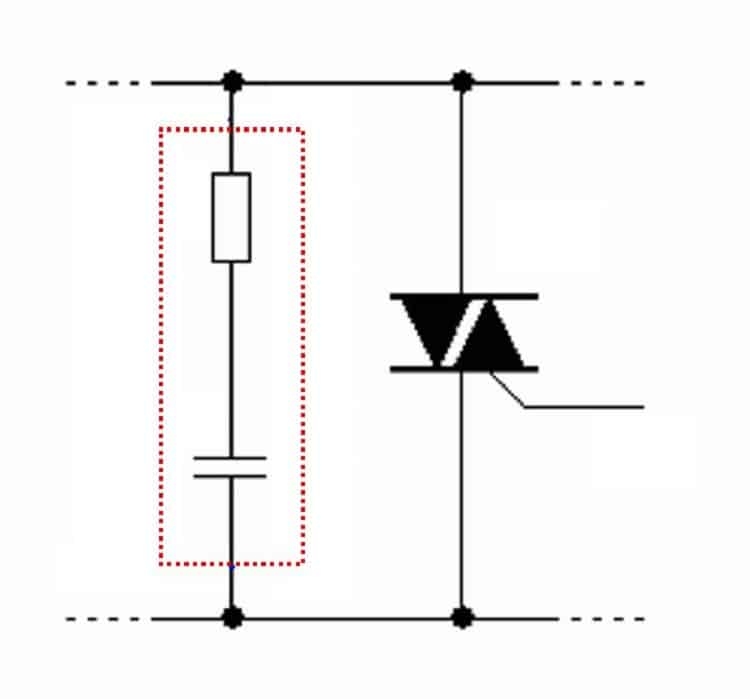

Эффект dv/dt и способы борьбы с ним

Управляющий сигнал для симистора необходим только для его включения (выключение происходит при снижении коммутируемого тока ниже тока удержания), но при высокой скорости изменения коммутируемого напряжения dv/dt есть вероятность самопроизвольного включения триака даже при отсутствии управляющего сигнала. По этой причине производители симисторов указывают максимально допустимую величину dv/dt, при которой неуправляемое включение триака не происходит. Превышение скорости нарастания выше указанных значений в документации может привести к выходу симисторных структур из строя. Причинами нежелательных включений могут стать импульсные помехи по цепям питания нагрузки или выбросы напряжения при срабатывании ключа, работающего на индуктивную нагрузку. Эффективный способ решения этой проблемы – включение снабберной (демпфирующей) RC-цепи параллельно выходу ключевого каскада, как показано на рисунке 5.

Рис. 5. Управление симистором с переключением по нулевому уровню и защитой снабберной RC-цепью

В снабберной цепи желательно использовать металлопленочный полиэстерный конденсатор. Его номинал выбирается в пределах 0,01…0,1 мкФ, сопротивление резистора – от 20 до 500 Ом. Эти значения следует рассматривать только в качестве ориентировочных величин. Подробный расчет снабберных цепей можно найти в руководстве по применению AN1048/D компании On Semiconductor («RC Snabber Networks for Thyristor Power Control and Transient Supression»).

Особенно важно обратить внимание на обеспечение допустимых режимов работы симисторов при их работе на индуктивную нагрузку. На рисунке 6 приведены диаграммы напряжений при работе симистора на резистивную и индуктивную нагрузки. На активной нагрузке ток через симистор совпадает по фазе с выходным напряжением

При работе на индуктивную нагрузку ток через симистор имеет фазовый сдвиг q (задержку). Из-за этого в моменты переключения по нулевому уровню тока напряжение на симисторе не равно нулю (появляются выбросы напряжения). Наиболее неприятный момент происходит при выключении триака, работающего на индуктивную нагрузку. В эти моменты скорость нарастания напряжения на симисторе dv/dt может достичь недопустимо больших значений и вывести прибор из строя, если не принять никаких мер защиты (снабберная RC-цепь, варистор, защитные ограничительные диоды – супрессоры)

На активной нагрузке ток через симистор совпадает по фазе с выходным напряжением. При работе на индуктивную нагрузку ток через симистор имеет фазовый сдвиг q (задержку). Из-за этого в моменты переключения по нулевому уровню тока напряжение на симисторе не равно нулю (появляются выбросы напряжения). Наиболее неприятный момент происходит при выключении триака, работающего на индуктивную нагрузку. В эти моменты скорость нарастания напряжения на симисторе dv/dt может достичь недопустимо больших значений и вывести прибор из строя, если не принять никаких мер защиты (снабберная RC-цепь, варистор, защитные ограничительные диоды – супрессоры).

Рис. 6. Диаграммы напряжений при работе симистора на активную и индуктивную нагрузки

Для обеспечения переключения симистора по нулевому уровню тока можно использовать схему с оптической развязкой, приведенной на рисунке 5. Встроенная в оптроны схема управления обеспечивает надежное срабатывание по нулевому току.

Электронные ключи

В настоящее время применяются следующие типы:

- Ключи на биполярных транзисторах;

- Ключи на полевых транзисторах;

- Ключи на управляемых диодах — тиристорах;

- Ключи на симметричных управляемых диодах — симисторах.

Рассмотрим подробно каждый из типов:

На транзисторах

Простейшим электронным ключом является биполярный транзистор. Как известно, биполярный транзистор имеет структуру n-p-n или р-n-p с двумя p-n переходами и тремя выводами: эмиттер, база и коллектор.

Если ток базы отсутствует, ток коллектора равен нулю. Транзистор находится в состоянии отсечки. Это соответствует разомкнутому состоянию.

Если в базу подать ток достаточной величины, транзистор войдет в насыщение, и напряжение на коллекторе будет близко к нулю, независимо от тока коллектора. Это соответствует замкнутому состоянию.

До появления полевых транзисторов ключи на биполярных транзисторах были основой всей полупроводниковой схемотехники.

В полевых транзисторах между выводами стока и истока существует проводящий канал n или р типа. К этому каналу через диэлектрический слой окисла подключен управляющий электрод — затвор. Меняя напряжение на затворе, можно воздействовать на ширину проводящего канала и тем самым менять его проводимость. Управляя затвором, можно переводить ключ в открытое и закрытое состояние.

Ключи на полевых транзисторах превосходят ключи на биполярных по быстродействию, поскольку биполярные транзисторы медленно выходят из режима насыщения.

Сегодня все компьютеры, смартфоны и прочие гаджеты собраны на комплиментарных (то есть разнополярных) МОП транзисторах. В быстродействующей силовой электронике также применяются мощные полевые транзисторы.

https://youtube.com/watch?v=MAH_cO__Np0

На тиристорах

Если добавить к структуре биполярного транзистора еще один p-n переход, можно получить прибор с очень интересными свойствами — управляемый диод, или тиристор.

Тиристор — это полупроводниковый прибор со структурой p-n-p-n или n-p-n-p. Он имеет три или реже четыре вывода. Вывод, подключенный к внешнему слою p, называется анод, к внешнему слою n — катод. Управляющий электрод, называемый базой, подключается к одному из внутренних слоев, обычно к тому, который примыкает к катоду. Тиристор может иметь и две базы, но это не принципиально.

Эта структура эквивалентна соединению двух, транзисторов с разным типом проводимости, показанному на рисунке.

Это два транзисторных ключа, включенных навстречу друг другу. База каждого из транзисторов подключена к коллектору другого. Эта схема напоминает триггер — элемент с памятью. Если подать в базу отпирающий ток, то тиристор откроется, но из-за эффекта памяти останется в этом состоянии до тех пор, пока ток через него не снизится практически до нуля.

У тиристора очень необычная вольт-амперная характеристика. Она имеет S — образную форму.

Характеристика показывает зависимость тока через тиристор от напряжения между анодом и катодом при различных значениях тока базы IG. Напряжение Vbo соответствует напряжению включения тиристора. Vbr соответствует напряжению пробоя.

При достаточно большом токе базы тиристор ведет себя как диод. Иногда тиристор называют управляемым диодом, что соответствует его графическому обозначению на схемах. Тиристор проводит ток в одном направлении.

Плюсы и минусы

После того как мы сориентировались, что такое симистор, давайте исследуем плюсы и минусы этого управляющего устройства.

К плюсам причисляют:

- В устройстве отсутствуют механические контакты.

- Продолжительный период эксплуатации, при этом поломки почти не происходят.

- Принцип работы устройств исключает искрение во время эксплуатации даже при наибольших мощностях проходящего тока.

- Низкая стоимость.

Но, как и каждое приспособление, симметричные тиристоры не лишены минусов:

- Существенное тепловыделение во время работы.

- Восприимчивость к электромагнитным помехам и шумам.

- Неумение работать при значительных частотах переменчивого тока.

- Падение напряжения до 2-х вольт в устройстве, пребывающем в открытом состоянии. При этом этот коэффициент не зависит от силы проходящего тока. Этот фактор считается препятствием для использования симисторов в маломощных конструкциях.

В то же время симметричные тиристоры при наибольших токах нагреваются, что потребует использования приспособлений для остывания корпуса. В индустрии встречается охлаждение мощных устройств активным методом — при поддержке вентилятора.

Симистор? Впервые слышу

Симистор — это один из подвидов тиристоров, который обычно состоит из множества тиристоров. По-другому его также называют симметричный симистор.

Из чего состоит этот симистор?

Симистор очень часто физики представляют в виде пятислойного полупроводника. Также бывают и изображения в виде 2 тиристоров. При этом, управление сильно отличается от того, как управляется включенные триодные тиристоры потому их и выделили в отдельную группу. Давайте теперь узнаем, как работает управление.

Управление симистором

Дело в том, что у обыкновенного тиристора есть как катод, так и анод, причем каждый из них выполняет строго определенную функцию, а вот у симистора все немного иначе. Представим, что у нас есть и катод и анод, но когда симистор подключен и работает, то катод становится анодом, а анод — катодом. Вот такое чудесное превращение. Именно поэтому мы не можем сказать, что они здесь присутствуют в явном виде и будет просто называть их выходами (электродами). Для того, чтобы точно не ошибиться, давайте будет называть выходы симистора условными катодом и анодом. Еще немного теории.

У симистора управление работает следующим образом: на входе полярность может быть либо отрицательной — это первый вариант. Второй вариант — это тот, когда она совпадает с полярностью на аноде, что встречается реже. Далее все просто — задаем нужную силу тока и ее хватает для отпирания симистора

Обратите внимание, что для тока специально сделан управляющий электрод, именно им мы и пользуемся для этой цели

Симистор схема

Теперь, когда мы уже знаем достаточно много о структуре симисторов и том, каким образом они обычно управляются, пришло время посмотреть, как они выглядят на схемах и что здесь есть интересного. Взгляните, например, на эту схему:

Здесь нам стоит сразу отметить, какие есть условные обозначения, чтобы дальше без проблем разбираться во всех схемах. Симисторы обычно имеют 3 электрода, один из которых — это затвор. Его обозначают через английскую букву G. Что, уже гораздо больше понимания, верно? Отлично! Теперь давайте разберемся со схемой немного другого симистора. Замечаете отличия? Да, ведь здесь симистор составлен из целых 2 тиристоров!

Ага, а почему же тогда это симистор? Почему нельзя было сюда поставить схему обычного эквивалентного тиристора? А все дело в том, что управляется такая схема несколько иначе.

Регулятор на симисторе

Теперь пришло время нам обсудить, каким образом симистор регулирует напряжение. Это на самом деле очень интересно. Смотрите. Как только симистор начинает работать, на один из его электронов сразу же подается напряжение, которое всегда является переменным. Далее на управляющий электрод дается отрицательный ток, который и будет управлять процессом. Как будет преодолен порог включения (он всегда известен заранее, в этом и удобство), симистор откроется и ток начнет проходить через него. Отметим, что симистор перестанет работать в тот момент, когда ток поменяет полярность (другими словами он закроется). Далее все идет цикл за циклом и повторяется.

Ага, вроде понятно. А что влияет на скорость открытия и закрытия симистора? Что влияет на силу на выходе? Здесь все опять же очень просто. При нарастании входного напряжения импульс на выходе также увеличивается. Соответственно, если на входе маленькое напряжение — то и на выходе импульс будет короткий. Приведем в пример обыкновенную лампочку с симистором. Чем больше подаем напряжения — тем ярче лампочка. Здорово, не так ли?

Режимы работы симистора

Симистор может работать как под воздействием отрицательного тока, так и под воздействием положительного. Всего выделяют четыре основных режима работы: все зависит от полярности и входного напряжения.

В чем главные достоинства симистора

Давайте рассмотрим симистор как реле. В такой роли у него много существенных преимуществ:

- дешево. Да, это тоже плюс. Ну а что? Когда вам нужно сразу много, то будет очень хорошо, если потратить нужно будет меньше

- служит очень долго (конечно же, по сравнению с другими приборами этого класса)

- надежность из-за отсутствия контактов

Но есть у него и минусы

Конечно, идеальных приборов пока не придумали, поэтому здесь мы тоже не в праве их скрывать:

- сильная чувствительность к высоким температурам

- работает только на низких частотах (уж слишком долго он открывается и закрывается)

- иногда бывают внезапные срабатывания из-за естественного внешнего электромагнитного воздействия

Схема подключения активной нагрузки к оптосимистору

В этой схеме имеется два компонента, которые необходимо вычислить, но фактически подобные расчеты параметров выполняются не всегда. Но все, же приведем эти расчеты параметров для информации.

Расчет параметра резистора RD . Вычисление сопротивления данного резистора влияет от наименьшего прямого тока ИК светодиода, обеспечивающего открытие симистора. Таким образом,

Допустим, для схемы с транзисторным контролем (которое применяется довольно часто в схемах регуляторов температуры), имеющим питания 12В и напряжение на открытом транзисторе (Uкэ) 0,3 В; VDD = 11,7 B и следовательно диапазон If приблизительно равен 15мА для MOC3041.

Необходимо сделать If = 20 мА с учетом понижения эффективности свечения светодиода в течении срока службы (добавить 5 мА) получаем:

RD=(11,7В — 1,5В)/0,02А = 510 Ом.

Расчет параметра сопротивления R . Управляющий электрод оптосимистора может выдержать определенный максимальный ток. Увеличение данного параметра выводит из строя оптрон. Следовательно, нужно вычислить сопротивление, чтобы при наибольшем напряжении сети (к примеру, 220 В) ток не был больше максимально допустимого параметра.

Для примера возьмем максимально-допустимый ток в 1А, тогда сопротивление будет равно:

R=220 В * 1,44 / 1 А = 311 Ом.

Нужно иметь в виду, что слишком большое сопротивление данного резистора может оказать нарушение в стабильности включения оптосимистора.

Расчет параметра сопротивления Rg . Резистор Rg подключается, только если электрод симистора имеет повышенную чувствительность. Как правило, сопротивление Rg находится в диапазоне от 100 Ом до 5 кОм. Желательно применять 1 кОм.

В случае если в управляемой нагрузке есть индуктивная составляющая, то необходимо применять другую схему подключения с защитой силового симистора и оптосимистора.

Отключение тиристора

Тиристор перейдет в закрытое состояние, если к управляющему электроду открытого тиристора не приложен никакой сигнал, а его рабочий ток спадет до некоторого значения, называемого током удержания (гипостатическим током).

Отключение тиристора произойдет, в частности, если была разомкнута цепь нагрузки (рис. 6а) или напряжение, приложенное к внешней цепи, поменяло полярность (это случается в конце каждого полупериода переменного напряжения питания).

Рис.6. Способы отключения тиристора

Когда тиристор работает при постоянном токе, отключение может быть произведено с помощью механического выключателя.

Включенный последовательно с нагрузкой этот ключ используется для отключения рабочей цепи.

Включенный параллельно основным электродам тиристора (рис. 6б) ключ шунтирует анодный ток, и тиристор при этом переходит в закрытое состояние. Некоторые тиристоры повторно включаются после размыкания ключа. Это объясняется тем, что при размыкании ключа заряжается паразитная емкость р-n перехода тиристора, вызывая помехи.

Поэтому предпочитают размещать ключ между управляющим электродом и катодом тиристора (рис. 1.6в), что гарантирует правильное отключение посредством отсечения удерживающего тока. Одновременно смещается в обратном направлении переход р-n, соответствующий диоду D2 из схемы замещения тиристора тремя диодами (рис. 2).

На рис. 6а-д представлены различные варианты схем отключения тиристора, среди них и ранее упоминавшиеся. Другие, как правило, применяются, когда требуется отключать тиристор с помощью дополнительной цепи. В этих случаях механический выключатель можно заменить вспомогательным тиристором или ключевым транзистором, как показано на рис. 7.

Рис.7. Классические схемы отключения тиристора с помощью дополнительной цепи

Что такое тиристор

Тиристор представляет собой одну из разновидностей полупроводниковых приборов, использующих в основе своей работы p-n – переходы. Это электронный ключ, при помощи которого можно регулировать мощную нагрузку с использованием слабых сигналов.

На рынке электротоваров полупроводниковые устройства представлены в достаточно широком ассортименте, классификация которых осуществляется с учетом метода управления и от проводимости:

-

Динистор (диодный радиоэлемент)

– оснащен двумя выводами, а переключение в открытое положение происходит за счет импульсов напряжения с конкретной амплитудой; -

Триодный прибор

– не способен пропускать в обратном направлении, он функционирует за счет пульсации тока управления, а процесс выключения происходит или при подаче обратного напряжения, или отключением тока в открытом положении. Учитывая коммутационные параметры, устройства бывают и низкочастотными, и высокочастотными, и быстродействующими, и импульсными; -

Запираемый тиристор

– отключение производится за счет импульсов тока управления (относительно триодного прибора отключается быстрее); -

Комбинированно-выключаемый радиоэлемент

– отключается при подаче импульса тока управления при одновременном приложении обратного анодного напряжения; -

Симистор-устройство с тремя электродами

с пятислойной структурой, которое способно в открытом состоянии пропускать ток, и в прямом направлении, и в обратном; -

Оптотиристор-радиоэлемент

со встроенным светодиодом, за счет которого происходит управление от светового сигнала.

Полупроводниковые приборы данной категории активно используются в составе электронных ключей, выпрямителей, преобразователей, электронном зажигании, регуляторах мощности.